Fundado na Escola Politécnica da USP, o GTP é o grupo de teatro universitário mais antigo do Brasil em atividade

Coelho Neto, um mineiro vindo de Campinas

Até meados dos anos 1940, as universidades brasileiras costumavam ser lugares essencialmente técnicos. Seus ambientes ofereciam pouco mais do que a graduação: atléticas esportivas, clubes artísticos, empresas júnior, tudo isso veio depois, até muito depois. A única entidade estudantil da Escola Politécnica da USP até então era o Grêmio Politécnico.

Em 1945, o mundo viu a Segunda Guerra Mundial chegar ao fim, e o Brasil viu Getúlio Vargas renunciar à presidência temendo um golpe militar. Enquanto isso, na USP, foi criada uma editoria de Arte para o jornal O Politécnico, que fora fundado apenas no ano anterior. O pensamento tecnicista começava a se desmanchar; o modelo de universidades norte-americanas, no qual as atividades extracurriculares e a vida social ganhavam tanta importância quanto o aprendizado em salas de aula, era disseminado nas universidades brasileiras.

A editoria de Arte alavancou um programa de rádio feito pelos alunos. Chamava-se “Poli-Variedades” e era apresentado em rádios locais, estreando ainda em 1945. Foi nesse ambiente que um ingressante de 18 anos de idade, chamado João Ernesto Coelho Neto, cursou seu primeiro ano de Engenharia Civil na Poli. Poucos anos depois, Coelho Neto mudaria a relação da Poli com a arte para sempre.

Talvez o jovem mineiro, nascido em 1926 em Monte Alegre, mas criado em Campinas (SP), não fizesse ideia do que estaria por vir. Ele era o mais velho de três irmãos e havia passado a infância numa fazenda de café, comprada por seu avô quando ele tinha três anos. Era uma fazenda tradicional, onde se matavam porcos e galinhas para comer. Sua mãe, que sempre passava Leite de Rosas, costumava fazer arroz, feijão, couve, batata frita e bife.

Na época, Campinas era considerada a “princesinha” do Oeste Paulista, devido ao seu rápido crescimento econômico. No entanto, a principal engrenagem que movia esse crescimento falhou naquele mesmo ano de 1929. O café, produto principal de importação não só da cidade como do estado — e não só do estado como do país — correspondia na época a maior parte das exportações brasileiras, sendo os Estados Unidos disparado seu principal comprador. Com a Grande Depressão, é fácil entender o impacto negativo sofrido pela economia cafeeira – que levou, nos anos que se seguiram, à criação do Conselho Nacional do Café e às famosas políticas de estoque e de destruição dos excedentes.

Então seu pai, o João Ernesto Coelho Júnior, resolveu aproveitar o diploma adquirido na Universidade do Brasil e abriu uma farmácia. Como farmacêutico, acabou exercendo um papel semelhante ao de um médico na comunidade, e começou a se destacar socialmente. Resolvia conflitos entre os moradores, a grande maioria italianos e analfabetos, tirava dúvidas sobre assuntos gerais e era o único da região a possuir um rádio.

O pequeno Coelho Neto já se destacava pela inteligência. Em certa ocasião, Cândido Fontoura, criador do Biotônico Fontoura, presenteou um de seus irmãos com uma bola de futebol, e o Coelho Neto, com uma caneta.

No fim da década de 1930, devido a um bonde que ligava as partes rural e urbana da cidade, ele e seus irmãos puderam estudar no Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora, no centro de Campinas. Eles colocavam sapato, tomavam o bonde e iam para a escola, na qual se cantava o hino nacional e se apoiava Benito Mussolini e Getúlio Vargas. Os três irmãos eram chamados, respectivamente, de Coelhão, Coelho e Coelhinho.

Um dia, Cândido Fontoura perguntou ao seu pai: “O que você gostaria?”. Ele respondeu que gostaria de educar melhor os filhos e, em 1940, a família já se mudava para a cidade de São Paulo e Coelho Júnior ganhava um cargo no Instituto de Medicamentos Fontoura e Serpa.

Cinco anos depois, João Ernesto era aprovado na Escola Politécnica.

Durante seus anos na instituição, ele não foi um dos alunos mais exemplares. Enquanto seu nome surgia entre os alunos de recuperação em Cálculo Integral e Diferencial, ele percebia, pouco a pouco, que sua verdadeira paixão era o teatro. Coelho Neto chegou a participar do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), mas sem muito sucesso. Sua chance não havia sido dada pelo destino. Não, essa chance só viria em 1950, e surgiria das suas próprias mãos.

Teatro pela Cadopô

Era um ano intenso.

Em julho de 1950, a Seleção Brasileira havia perdido a primeira Copa do Mundo sediada no país, em pleno Maracanã, na frente de 200 mil pessoas. Assis Chateaubriand se preparava para estrear a TV Tupi; Getúlio Vargas se preparava para as eleições de outubro, que o elegeriam com 49% dos votos.

Coelho Neto já estava formado. Havia voltado recentemente do Canadá, onde fez um curso de Marketing. Seu nome aparecia diversas vezes no jornal, numa propaganda de que promovia terrenos a 45 mil cruzeiros em São Paulo. Era descrito como “Engenheiro”. Trabalhava em um escritório, mas sua inquietude intelectual e artística estava a pleno vapor.

Certa vez, foi chamado por um amigo para ver o Congresso Brasileiro de Escritores. Coelho Neto começou a palpitar com frequência sobre o que um dos membros da mesa estava falando, até que o membro perguntou se ele queria falar no lugar dele. Ele aceitou, e acabou dirigindo o debate.

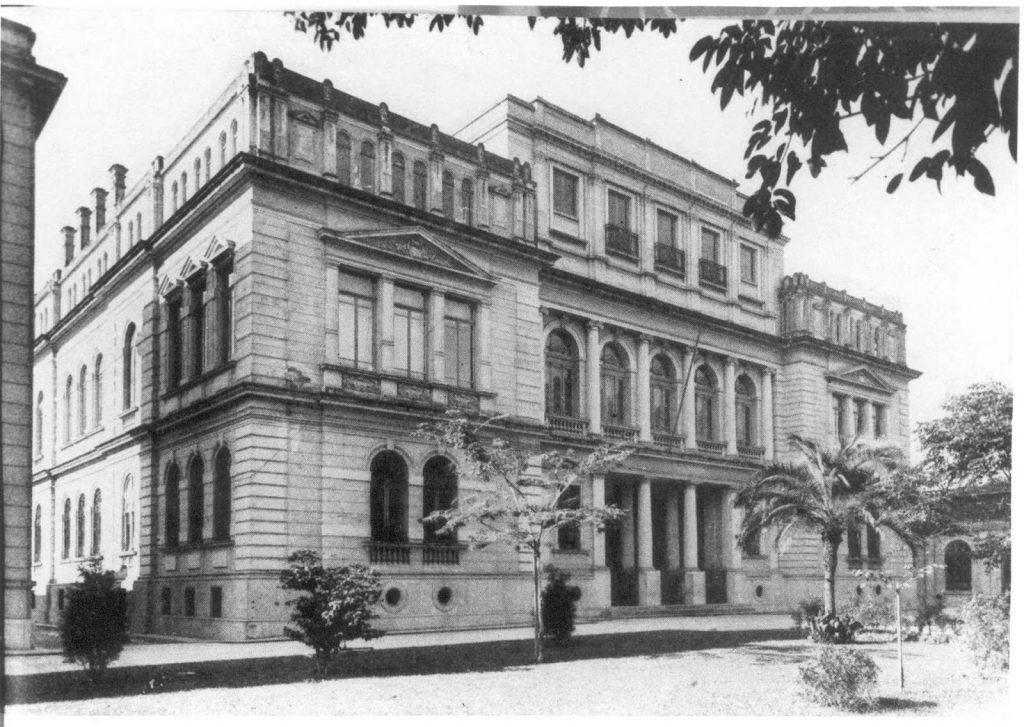

Enquanto isso, o Grêmio Politécnico alimentava a ideia já antiga, mas bastante sólida, de construir a Casa do Politécnico (Cadopô). A Cadopô abrigaria politécnicos a baixo custo, possuindo a vantagem de ser próxima à Poli, que então ficava próxima a onde hoje está a estação Tiradentes do Metrô, no centro de São Paulo.

A entidade articulava com órgãos governamentais, professores politécnicos, empresas de engenharia e cidadãos paulistanos o projeto, buscando viabilizá-lo. Em 16 de maio de 1950, uma resolução formulada em congregação e dirigida ao presidente do Grêmio, Jorge Prado Leite, dizia:

“A Congregação da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, acolhendo o pedido de auxílio que lhe foi feito pelo Grêmio Politécnico, associação oficial dos alunos desta Escola, para a construção da ‘Casa do Politécnico’ e reconhecendo a real utilidade desse empreendimento e o seu grande alcance social na vida universitária, resolve prestigiá-lo e dar-lhe todo o apoio para a sua realização.”

Agora só faltava o orçamento, e a mobilização foi ampla. Bailes beneficentes, doações monetárias e de materiais, lobby junto aos poderes estadual e municipal, enfim, tudo o que pudesse materializar a tão sonhada Cadopô.

É aí que o Coelho Neto entra na história, com uma sugestão simples: conseguir verba através de apresentações teatrais. Dado o cenário do teatro no eixo Rio-São Paulo, a situação parecia plausível.

Sete anos antes, em 1943, uma apresentação da peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, fizera um sucesso estrondoso, de público e crítica, no Rio de Janeiro — montada pelo grupo amador Os Comediantes, considerado precursor do teatro moderno brasileiro e fundado por Brutus Pedreira, Tomás Santa Rosa e Luiza Barreto Leite em 1938. Outro grupo, o Teatro do Estudante do Brasil, criado também naquele ano por Paschoal Carlos Magno e famoso pelas peças de grandes autores nacionais e internacionais, havia viajado o país inteiro montando peças em locais como caminhões, fábricas e escolas, também com sucesso. Funcionários públicos, operários, e é claro, estudantes, se arriscavam no palco, pois o palco chamava muitos. Os grupos amadores muitas vezes venciam mais editais de cultura do governo do que os profissionais. Eram anos de ouro.

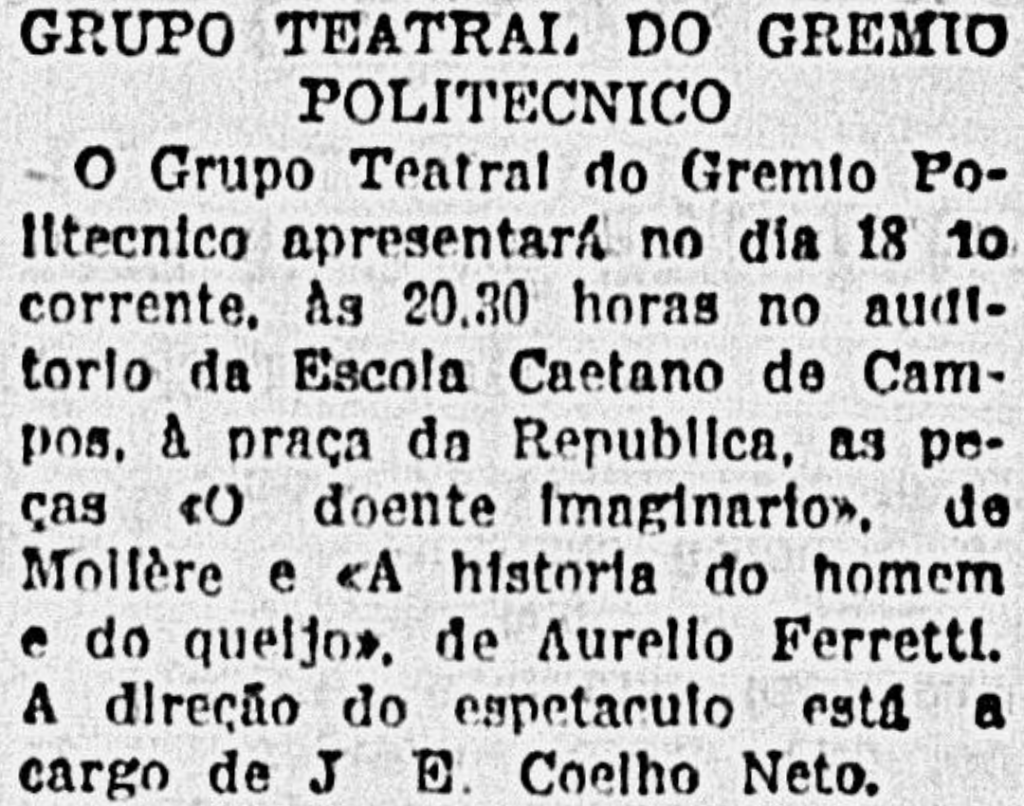

O Grêmio acatou a ideia daquele politécnico já formado, com 24 anos nas costas, bigode fino e um olhar sério no rosto. Começaram então os preparativos. As peças escolhidas foram O Doente Imaginário, do dramaturgo francês Molière, e A História do Homem e do Queijo, do argentino Aurélio Ferretti. Coelho Neto dirigiu ambas, além de atuar, provavelmente em papéis chave, exercendo assim o que aprendera anos antes no Teatro Brasileiro de Comédia.

Na divulgação das peças, por vezes constava a intenção de levantamento de verba “em benefício da Casa do Politécnico.” Um dos jornais, a Folha da Manhã, em uma pequena nota de divulgação já quase apagada pelo tempo, chamava Coelho Neto de “um amador que há muitos anos se dedica a incrementar o gosto pelo teatro entre os estudantes”.

A estreia das peças se deu no dia 18 de agosto de 1950, no Teatro Caetano de Campos, localizado na R. Bueno de Andrade, 715, na Aclimação.

Assim nascia o Grupo Teatral Politécnico.

Coelho Neto e os primeiros anos do GTP

O ano de 1950 havia passado, inaugurando assim a segunda metade do séc. XX. Não há registro do quão bem recebidas foram as apresentações do GTP no ano anterior, nem mesmo se geraram lucro.

O que se sabe é que a mobilização em benefício da Cadopô seguia sólida, e que em outubro de 1951 o grupo estava estreando uma peça novamente sob a direção de Coelho Neto. A peça em questão era Nossa Cidade, um clássico moderno do dramaturgo norte-americano Thornton Wilder — que já havia sido encenada pelo Teatro Oficina em São Paulo em 1950, com sucesso de crítica.

Sua estrutura dramática era fragmentada: dezenas de personagens retratavam no palco o cotidiano de uma cidade do interior, num texto poético que esbanjava da figura do narrador e não indicava nenhum cenário.

O narrador foi o próprio Coelho Neto, que dividia elenco com mais 31 atores — incluindo crianças. Osmar Rodrigues Cruz cuidava da mise-en-scène, ou seja, a disposição dos atores e objetos em cena, e o elenco contava com nomes como Luiz Mazzarolo Neto, Fortuna Leiner, Moisés Leiner e Sonia Greis. Essa última, inclusive, se destacou no papel considerado o mais difícil da peça, o de Emily, uma adolescente estudiosa. Mais tarde conhecida como Soninha Greiss, ela se profissionalizaria e daria início a uma curiosa tradição de Coelho Neto no GTP: a de dirigir atrizes de destaque.

A estreia foi no Grande Auditório do Teatro Cultura Artística, às 21h do dia 15 de outubro de 1951, um sábado. Em uma entrevista ao jornal Diário da Noite, o diretor brinca sobre o grupo:

“São estreantes. Mas estão num otimismo tão grande que dá para a gente se preocupar…”

Um artigo do crítico Luiz Schwarcz de 13 de novembro daquele ano aponta que o elenco “soube desempenhar-se a contento sem fazer concessões ao público”, numa atuação com apenas alguns “raros senões.” Mas como um todo, o sucesso foi “sem dúvida alguma conseguido.” Sem dúvida, de fato, pois três anos depois a peça ainda estaria sendo apresentada.

Em 28 de abril de 1952, iniciou-se uma nova temporada no Teatro Cultura Artística, dessa vez com Beatriz Moura substituindo Sonia Greis e o italiano Ruggero Jacobi na produção. Em maio do mesmo ano, Coelho Neto se torna presidente da recém inaugurada Federação Paulista de Amadores Teatrais, a qual ajudou a fundar. O crítico Clóvis Garcia, o ator gtpense Moisés e o diretor de cena Osmar Rodrigues Cruz também ganham cargos.

Em fevereiro de 1953, Clóvis elege, na categoria de teatro amador, Nossa Cidade como uma das melhores peças de 1952; Coelho Neto, um dos melhores atores e diretores; e Beatriz Moura, uma das melhores atrizes.

Em outubro, para a comemoração do 50º aniversário do Grêmio Politécnico, o GTP monta novamente O Doente Imaginário. No papel principal, o do velho hipocondríaco Argan, Coelho Neto novamente se destaca. O crítico Oscar Nimzovitch, em reportagem para o Correio Paulistano de 3 de janeiro de 1954, elege a peça como o melhor espetáculo do ano entre os grupos amadores; Coelho Neto, o melhor diretor; e Suzanna Maffei Cruz, que fez a empregada Toinette, a melhor atriz. Além disso, o ator Carlos Zara, em início de carreira, fez uma ponta e ajudou na construção dos cenários.

Para o 51º aniversário do Grêmio, em 1954, o grupo apresenta novamente Nossa Cidade no Teatro João Caetano, no início de setembro. Também se apresenta no I Festival Paulista de Teatro Amador, estreando oficialmente no dia 14 de novembro, às 22h, no Teatro Leopoldo Fróes. O festival foi promovido pela Secretaria de Educação e Cultura do Município de São Paulo. Elizabeth Quadros, que estava no elenco, ganhou uma bolsa de estudos na EAD, a Escola de Artes Dramáticas da USP.

No mesmo ano, Coelho Neto prestaria uma prova quase inusitada para o cargo de censor teatral. O conteúdo incluía questões de conhecimento geral, história da arte e técnicas teatrais. O resultado sairia em fevereiro de 1955, e ele se classificaria em 2º lugar.

O grupo, sempre sob a direção de Coelho Neto, participaria do II Festival Paulista de Teatro Amador neste ano, no dia 19 de setembro, às 21h no Teatro São Paulo. As peças apresentadas foram O Oráculo, de Artur Azevedo, e Quem Casa Quer Casa, de Martins Pena, ambos dramaturgos brasileiros do séc. XIX. Desta vez, apesar da atuação destacada de Coelho Neto, Boris Cipkos e Elizabeth Quadros, a apresentação sofreu críticas. Clóvis Garcia, em artigo de 22 de outubro, considerou a realização da peça deficiente, com ritmo arrastado, atores inseguros e humor convencional.

Era a deixa para a saída de Coelho Neto do GTP. Em novembro de 1955, com seu emprego de censor garantido, casa-se com Alcina Paula Fragata, uma jovem de 26 anos nascida em Bauru (SP).

Pouco se sabe sobre o que aconteceu com o grupo durante os anos seguintes, até 1959.

Coelho Neto, por outro lado, se estabelecia como um censor prestativo, sensível e inteligente, que exerceria a profissão por dez anos sem censurar nenhuma peça — liberando, ao invés, mais de 200 delas.

O homem que fazia festivais

Em 1956, um homem chamado Paschoal Carlos Magno era coroado “Estudante Perpétuo do Brasil” pela União Nacional dos Estudantes (UNE). Robusto, de testa alta, nariz saliente e queixo levemente fendido, Carlos Magno era antes de tudo um agitador, e depois, um mecenas. Costumava hospedar atores amadores na sua casa no bairro de Santa Teresa, centro do Rio de Janeiro.

“Olha, nem sei de onde são, pergunta pra eles”, dizia. A casa tinha três andares e os hóspedes vinham de todo o país.

Naquele ano Juscelino Kubitschek havia sido empossado presidente do Brasil. Sua amizade com Carlos Magno fez com que ele o transformasse numa espécie de “ministro sem pasta”, promovendo o teatro país afora. Carlos Magno, então com 50 anos e dono de uma carreira de sucesso como dramaturgo e diretor, deu início a uma série de viagens, de maneira quase ininterrupta, garimpando talentos e lutando por espaços onde se pudesse fazer teatro.

Seu trabalho logo dá frutos. Em julho de 1958, organiza o I Festival Nacional de Teatros de Estudantes, em Recife (PE), patrocinado por entidades como o Ministério da Educação e Cultura, o Prefeitura de Recife, a Associação Brasileira de Imprensa e a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, além do próprio Presidente da República. Na inauguração do evento, Kubitschek diz:

“O teatro de estudantes é um movimento de vanguarda, contribuindo para o aperfeiçoamento da nossa juventude e elevação da cultura brasileira.”

O Festival reúne mais de 800 jovens participantes, mas o GTP não estava entre os inscritos.

A fundação do grupo no início da década havia sido cheia de energia, mas sua estrela estava se apagando. Entre outubro de 1955 e julho de 1959, não se tem nada registrado sobre a sua atuação. Não esteve nos jornais, nos festivais, nas festividades do Grêmio Politécnico.

Por outro lado, a atuação de Paschoal Carlos Magno seguia firme. Tanto é que em julho de 1959, o II Festival Nacional de Teatros de Estudantes ocorre em Santos (SP), contando com 1242 participantes de todo o Brasil.

O festival foi histórico.

A apresentação da peça A Incubadeira, do paulista José Celso Martinez Correia, pelo Centro Acadêmico XI de Agosto do Largo do São Francisco da USP, consolidaria a companhia depois batizada como Teatro Oficina — existente até hoje.

Lá também estavam Maria Sílvia Nunes, dirigindo a peça Édipo Rei, clássico grego escrito por Sófocles, pela Universidade do Pará. Anos depois, em 1961, ela fundou a Escola de Teatro de Belém, junto de Amir Haddad, Carlos Moura e Yolanda Amadei.

Atores e atrizes de consagração também estavam lá. Cacilda Becker, do Teatro Brasileiro de Comédia, e Henriette Morineau, da companhia Os Artistas Unidos, fizeram respectivamente Mary Stuart e Elizabeth I num julgamento fictício dramatizado. Paulo Autran, da Companhia Tônia-Celi-Autran, e Sergio Cardoso, da Companhia Nydia Licia-Sergio Cardoso, fizeram, por sua vez, Otelo e Hamlet.

A seriedade era tanta que o grupo Teatro Experimental de Comédia de Araraquara foi desclassificado por ter ido à praia num horário reservado para trabalho.

É desse festival que temos a primeira notícia do Grupo Teatral Politécnico depois de 1955. Tímida, discreta, quase uma nota de rodapé — seu nome consta entre os 23 grupos presentes e é isso.

Mas o grupo estava de volta. A peça A Noite de 16 de Janeiro, da autora russa-norte-americana Ayn Rand, foi apresentada no dia 14 de setembro de 1959, às 21h, no Teatro João Caetano, como parte das festividades da comemoração dos 56 anos do Grêmio Politécnico. Durante a peça, membros da audiência são chamados para fazer personagens do júri. Deve ter sido no mínimo curioso.

Um político nos palcos

Em 1960, um descendente de italianos nascido no bairro da Mooca, em São Paulo, entra na Escola Politécnica. Aos 17, quase 18 anos de idade, é magro e alto, dono de olhos espertos e uma timidez quase incurável. Quase. Seu nome é José Serra.

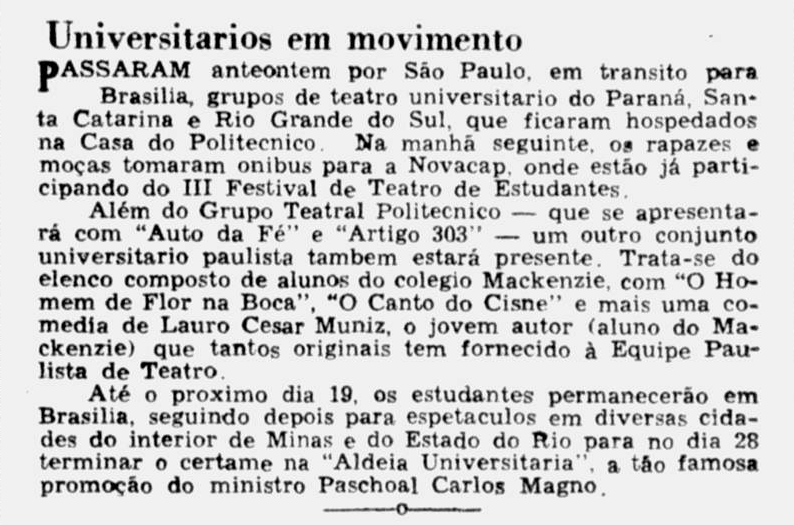

José se interessava por política e teatro, não sabendo exatamente para qual pendia mais. Tanto é que foi seguindo ambos os caminhos, um complementando o outro. Já no primeiro ano, entra para o Grupo Teatral Politécnico, que a essa altura era um dos inúmeros grupos amadores agitados pelo “vendaval Carlos Magno”.

Foi com o GTP que ele viajou para Brasília (DF), em julho de 1960, para apresentar as peças Auto da Fé, do norte-americano Tennessee Williams, e Artigo 330, do francês Georges Courteline no III Festival Nacional de Teatros de Estudantes, iniciado no dia 13 daquele mês.

O Festival seguiria até o dia 28, quando, após passar também por Minas Gerais, os grupos acabariam se apresentando em espetáculos no Rio de Janeiro, capital. Ao chegar na cidade, foram recebidos calorosamente. Desfilaram na Avenida Rio Branco, que cruza o centro da cidade, ganharam homenagem na Câmara dos Vereadores e visitaram o governador do estado no Palácio Guanabara.

Teatro e política, política e teatro.

Em 14 de abril de 1961, o grupo apresentou um espetáculo para angariar fundos para uma greve da Escola Politécnica. Sua principal reivindicação era o cumprimento de um acordo feito no ano anterior, o qual prometia aos estudantes um aumento no nível didático da instituição e maior participação discente em seu Conselho Técnico Administrativo. A peça se chamava Dr Vitalício de Tal, Catedrático, um texto autoral que criticava a ocupação vitalícia do cargo de professor. A apresentação aconteceu na Cadopô, e contou com a presença e apoio de Carlos Zara, já então um ator famoso, rosto conhecido da TV Record e da TV Tupi, e outros antigos politécnicos.

Em janeiro de 1962, o grupo participa de mais uma edição do Festival Nacional de Teatros de Estudantes, a quarta. Apresenta Vento Forte para um Papagaio Subir, de José Celso Martinez Correia, sob direção de Fuad Cury e com José Serra no papel principal, o de João Ignácio, personagem que, impulsionado por uma tempestade, decide mudar os rumos de sua vida. Também participa de uma “Sabatina de Teatro Infantil” junto ao grupo da Escola de Engenharia Mackenzie, onde os grupos apresentam, respectivamente, Aventura na Ilha Azul, do paulista Ricardo Gouveia, e O Julgamento de Tião, de Edgard Aranha.

Ao final daquele festival o GTP é eleito, junto a outros, como o “Grupo que mais trabalhou pelo teatro no período 1960-61”; além disso, a gtpense Ana Maria de Cerqueira Leite angaria o prêmio de Melhor Atriz por seu papel em Vento Forte para um Papagaio Subir.

No dia 5 de março daquele ano, José Serra é nomeado diretor do grupo. É sob sua direção que o grupo apresenta, em 30 de julho daquele ano, a peça Picnic no Front, do espanhol Fernando Arrabal. O espetáculo fez parte do II Festival Paulista de Teatro de Estudantes, ocorrido em São Paulo, capital. Segundo matéria da Folha de S. Paulo foi um dos três grupos favoritos do público, junto ao Grupo Experimental da Faculdade de Filosofia e ao Grupo Teatral do Mackenzie. Além disso, José Serra levou para casa o prêmio de melhor ator do festival.

Em 1963, Serra sai do GTP e se torna presidente da União Nacional de Estudantes. O GTP ainda estava na ativa, sendo um dos mais cotados para inaugurar o Teatro Arcozelo em janeiro de 1964, no V Festival Nacional de Teatros de Estudantes.

E então vem o golpe, que na Poli se traduz de imediato com a vitória, nas eleições para o Grêmio Politécnico daquele ano, de uma chapa mais alinhada ao governo militar. A totalidade das condições que levaram ao subsequente desestruturamento do GTP não são nítidas, mas fato é que o grupo ficaria por algum tempo sem dar as caras no cenário do teatro universitário nacional.

O GTP ressurge mais uma vez

Nos primeiros anos da ditadura militar brasileira, o movimento estudantil, e em especial o teatro universitário, andavam mais ativos do que nunca. O infame AI-5 só entraria em vigor no final de 1968, mas a censura já era algo com que os artistas tinham de lidar desde o começo do regime. Apesar disso tudo, em um dos maiores centros intelectuais de resistência no país, um grupo teatral, antes conhecido pela intensa atividade política que exercia através de suas peças, permanecia adormecido.

Nessa mesma época, mais especificamente no ano de 1966, ingressava na Poli o estudante José Luiz Visconti, que seria peça chave para o reaparecimento do GTP. Como todo bom calouro entusiasmado com a nova vida universitária que lhe vinha pela frente, Visconti procurou participar do maior número de atividades extracurriculares quanto possível. Que atire a primeira pedra o universitário que não aprendeu do pior jeito que essa não é uma ideia tão boa quanto pode parecer.

De qualquer forma, foi desta maneira que o jovem estudante de engenharia foi parar no TUSP – na época chamado de Teatro dos Universitários de São Paulo, e que também estava em processo de ressurgimento. Na ocasião, Visconti participou daquela que seria a primeira montagem do grupo: a encenação da peça A Exceção e a Regra, apenas dez anos após a morte de seu autor, o dramaturgo alemão Bertolt Brecht.

Já no seu segundo ano de faculdade, o estudante e um grupo de seus amigos formavam a “Comissão de Trote” da Poli naquele 1967. “Como eu havia participado do TUSP, fiquei encarregado da promoção de um evento considerado importante na época, o ‘Show do Bixo'”, uma atividade mais lúdica de recepção aos calouros que naquele ano contou com a criação e apresentação de esquetes teatrais pelos próprios ingressantes.

Para uma segunda parte do “Show do Bixo” voltada para a Música Popular Brasileira, o organizador conseguiu se encontrar com Guilherme Araújo, empresário de Caetano Veloso e Gilberto Gil, no Bar Redondo. O estabelecimento, famoso por ser ponto de encontro de vários artistas na época da ditadura, se situava praticamente ao lado do Teatro de Arena, do qual Visconti também fazia parte.

O encontro rendeu a apresentação dos dois artistas baianos e outros músicos de MPB no tal “Show do Bixo” de março de 1967, ocorrido no Teatro da Universidade Católica, o TUCA, e cujo sucesso está finalmente relacionado com o ressurgimento do GTP naquele ano. A primeira parte é mais intuitiva: a criação de esquetes se tornaria o embrião do teatro de criação coletiva que reinaria no grupo pelos próximos anos, mas de que outro jeito aquele evento de recepção aos calouros poderia ter auxiliado esse retorno?

Acontece que muitos dos que participaram da “Comissão de Trote” naquele ano acabaram formando uma chapa para as eleições seguintes do Grêmio Politécnico. Impulsionados pela popularidade do evento do começo do ano, venceram o pleito e começaram a distribuição de cargos. Visconti, que fazia parte da chapa apesar de não ter aspirações políticas, acabou mais uma vez com algo relacionado a teatro, e se tornou “Diretor Geral do GTP”, cargo então dado pelo Grêmio sobre um grupo que, como visto, não existia efetivamente.

Mas mesmo assim, foi exatamente com essa combinação de auxílio oficial do Grêmio – agora na forma de Visconti – e pessoas interessadas no projeto, originadas do “Show do Bixo”, que o GTP acordava de um sono de cerca de três anos.

Com cerca de trinta adeptos, o Grupo Teatral Politécnico passou aquele primeiro semestre de 1967 inteiro se preparando para o que seria o seu grande retorno aos palcos, com a encenação da peça autoral João a Três por Quatro. Foi também quando se reencontraram com aquela que servia de quartel-general do grupo antes de sua dissolução: a saudosa Cadopô.

A aproximação ainda foi cautelosa, aos poucos. Afinal não se viam há alguns anos e a chama já não era mais a mesma. Ensaiavam ora por ali, ora por alguns cantos da Cidade Universitária (ainda não inaugurada oficialmente) ou mesmo da própria cidade de São Paulo, mas o reatamento completo da relação não tardaria muito.

Paralelamente, Visconti também trabalhava com a criação de um coral para o grupo, o idealizado Coral do GTP, que ainda no período de gestação já demonstrava problemas. “Nós não tínhamos vozes femininas na Poli no ano de 1967 – dos 300 que ingressaram, uns seis ou sete eram mulheres”, relembra o então estudante, que precisou pedir ajuda de outras instituições uspianas para resolver a situação.

Foi assim que nascia, em junho daquele ano, o Coral Universitário Poli Enfermagem, que apesar do nome, ainda era vinculado ao GTP – ainda que não por muito tempo. Por sinal, a ideia de se aliar a faculdades mais frequentadas por mulheres para suprir a falta desse contingente parece ter sido o modus operandi do grupo em 1967. João a Três por Quatro (que aliás era baseada em um texto de um estudante politécnico da época, Lineu Ayres da Silva), foi encenada em conjunto com o antigo Instituto Sedes Sapientiae, uma faculdade só para moças associada à PUC.

E como dito antes, todo o trabalho de um semestre culminaria naquele dia 26 de agosto, naquelas 20h30, naquele Colégio Rio Branco que existe até hoje. O “Show Poli-Sedes”, como foi chamado, marcava oficialmente o retorno do GTP aos palcos com uma apresentação única de João a Três por Quatro – e participação do Coral. Dentre os convidados se encontrava o paraibano Geraldo Vandré, com 31 anos de idade e três de carreira, tocando seu violão para o público ao final da performance.

O Grupo Teatral Politécnico voltava mais uma vez à ativa, mas o que era o recomeço também era um final de jornada. A chapa eleita no ano seguinte para o Grêmio Politécnico não tinha interesse em apoiar os projetos artísticos criados pela gestão passada. Para que o Coral sobrevivesse, Visconti ampliou a ideia para a universidade inteira, e consequentemente se desvinculou do grupo de teatro. O Coral da USP, como é conhecido até hoje, sobreviveu a essa contratempo. O GTP também.

Quando o teatro encontra a ditadura

Quem estava lá para presenciar os anos seguintes do grupo é o atual Superintendente de Comunicação Social da USP, Luiz Roberto Serrano. Formado pela ECA, o jornalista, que já foi editor da Veja e assessor de imprensa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, primeiro tentou a sorte como estudante de engenharia.

Entrou na Poli em 1967, mas foi só no ano seguinte que seu caminho se cruzou com o do GTP. Marca como o primeiro fato importante do ano de 1968 para o grupo a contratação de Cláudio Mamberti, que na época ainda não havia deslanchado como ator de cinema e televisão, para dirigir a peça As Bruxas de Salém – do dramaturgo norte-americano Arthur Miller e baseada no infame episódio de caça às bruxas ocorrido no estado de Massachusetts, Estados Unidos.

Não é a peça propriamente dita, porém, que ainda persiste alojada nas memórias de Serrano, mas um episódio relacionado. Conta ele que, em um 19 de julho de 1968, foram surpreendidos por Mamberti um pouco antes do horário do ensaio programado para aquele dia na sala dos fundos do mezanino da Casa do Politécnico. Faziam a leitura da peça de Miller junto às mesas de pingue-pongue quando o diretor, entre uma recuperada de fôlego e outra, começou: “Pessoal, ontem o CCC [Comando de Caça aos Comunistas] atacou a peça Roda-Viva lá no Teatro Ruth Escobar. Vamos pra lá fazer a segurança da peça”.

Foram então cerca de dez gtpenses à rua dos Ingleses nº 209, onde a peça vinha sendo encenada. Serrano lembra de logo de cara ser confrontado por um técnico de luz que portava um revólver e fazia ameaças a quem quer que tivesse a audácia de tentar mais um ataque. O próprio estudante, aliás, levava consigo um casacão e uma barra de ferro, para se proteger do frio e do que mais aquelas três noites de inverno lhes pudessem trazer.

Qualquer movimento percebido na região das portas do teatro já era capaz de prender a respiração de todos os envolvidos no espetáculo. Apesar disso, nada de extraordinário aconteceu, “além de a gente decorar a peça inteira de tanto ouvir”, conclui Serrano.

Outro momento importantíssimo para o GTP naquele ano de 1968 começou com a contratação da diretora Duddu Barreto Leite, agora para comandar uma peça autoral do grupo. A Caça, como foi chamada, contava a história de um jovem que acaba sendo envolvido com um caso de explosão de bomba mesmo sem ter tido qualquer envolvimento com o episódio.

Atualmente, Serrano vê um pouco de ingenuidade no texto da peça, mas não foi dessa maneira que os agentes de censura do governo militar enxergaram a obra naquele final de anos 60. A apresentação no Teatro João Caetano, às 21h de uma segunda-feira 11 de novembro, seria a primeira e última encenação de A Caça.

Este episódio e a emissão do AI-5 no mês seguinte não parecem ter intimidado tanto assim o grupo, que inclusive utilizaram o incidente na apresentação para os calouros do ano que vinha. Serrano conta o caso, lembrando que inclusive havia bastante plateia: “Fizemos um ‘Show do Bixo’ em um espaço que tem na Brigadeiro Luiz Antônio. No meio da peça aparecia um cara dizendo que era do DOPS e que estava todo mundo preso, mas era tudo parte da apresentação.”

Neste ano de 1969, encenaram também, na própria Casa do Politécnico, O Caso Oppenheimer, do alemão Heinar Kipphardt. A peça era uma dramatização do episódio de possível perseguição comunista que o cientista pai da bomba atômica, J. Robert Oppenheimer, sofreu anos depois de seu envolvimento no Projeto Manhattan, e já contava com Serrano na posição de diretor geral do GTP.

Não confundir, no entanto, diretor geral com diretor artístico ou diretor teatral. Enquanto o primeiro era uma figura de liderança mais global, o segundo era mais focado nas questões, bem, artísticas do grupo. Ambos eram alunos, ao contrário do diretor teatral, caso de Mamberti e Duddu, que foram contratados para dirigir uma peça específica.

Além das atividades teatrais, naquele ano o GTP também acabou se envolvendo nas eleições do Grêmio Politécnico através de uma chapa mais inclinada para a esquerda do espectro político. A GAL 70 – Grêmio para os Alunos – representava uma parcela minoritária dos politécnicos da época, mas acabou levando a melhor em cima da chapa liberal de direita que já era figura carimbada na associação desde o começo da década.

Com a vitória da nova chapa, o Grêmio e o GTP passaram a ter uma ligação ideológica e política que não se via nos anos anteriores. Ainda que independentes, essa relação mais próxima possibilitou que o grupo de teatro passasse a utilizar de sua arte com uma finalidade mais intervencionista e militante. Nascia assim a fase de teatro “de guerrilha” do GTP.

Roberto de Souza, o “Fróes”, ingressava no grupo bem nesse período, em 1970. Conta o engenheiro civil que a rotina dos atores do grupo agora se baseava em criações coletivas. “O grupo se juntava e elegia um certo tema, em geral um que pegasse a situação que a universidade vivia, ou que o país vivia”, explica Fróes.

Por que não? é um exemplo de uma peça criada naquele ano e que sintetiza essa nova filosofia do grupo. A princípio sobre a história da Música Popular Brasileira, a obra passa por grandes fases, como a Bossa Nova e a Tropicália, mas não deixa de tecer um paralelo com os momentos políticos pelos quais o país passava e que impulsionaram cada movimento.

A peça foi o primeiro trabalho do grupo que Roberto Peixoto, conhecido como “Gigio”, presenciou. Calouro da Poli em 1972, Gigio assistiu a Por que não? em uma apresentação para os bixos pouco antes de entrar para o GTP, e se lembra da peça até hoje, mencionando um dado momento que o marcou: quando os atores reproduziram a capa do disco Tropicalia ou Panis et Circencis em um painel.

Episódio semelhante também viria a acontecer com Ary Perez no ano seguinte. “Na recepção dos calouros eu assisti uma peça do GTP e eu fiquei impressionado. Se chamava Letargia, no sentido da situação que a gente estava vivendo na época”, conta o então estudante de engenharia civil que entraria no grupo e só sairia em 1976.

Nestes primeiros anos da década de 70, o que havia de mais tradicional no fazer teatral acabou sendo deixado de lado para favorecer a mensagem e a impressão que aquele grupo de jovens estudantes queria deixar marcados nos outros colegas universitários. Não havia mais a figura do diretor acima dos atores, não havia mais palco: onde houvesse pessoas para ouvirem suas esquetes originais era onde se apresentavam, às vezes com menos do que uma corda para delimitar o espaço usado.

Mas não foi apenas com suas obras teatrais que o GTP agitou a vida política na universidade naqueles anos. Em 26 de maio de 1973 acontecia na própria Poli o famoso show do Gilberto Gil, com a recém composta música Cálice. O evento foi um marco para o movimento estudantil, sendo assunto frequente dos uspianos na época, como retratado no livro Cale-se, de Caio Túlio Costa.

E o GTP? Bem, parte da eternização do show na mente daqueles alunos se deve ao fato de o áudio ter sido gravado e transformado em fitas, que caíram nas mãos dos estudantes. A gravação, feita com um equipamento de alto custo e alta qualidade, o gravador de rolo Akai, foi realizada por Ary e Guido Stolfi, gtpense que cuidava das partes mais técnicas das peças naquele começo de anos 70.

E se elevássemos o nível artístico do grupo?

O ano de 1974 abriga talvez a peça mais marcante para o grupo na década, tanto pela sua execução quanto pelo que significou para o GTP logo após. O contexto social do grupo no momento era de tensão, com o surgimento de membros que desejavam elevar o nível artístico dos trabalhos em oposição aos que eram pela permanência das atividades políticas mais diretas.

Maiores conflitos foram evitados com a escolha de uma peça que unia o melhor dos dois mundos. Se tratava da obra Galileu Galilei, do já mencionado Brecht, que trata sobre o famoso astrônomo dos séculos XVI e XVII. A interpretação pelos alunos da Poli foi bastante reconhecida no meio do teatro universitário e rendeu praticamente uma página inteira no livro Cale-se.

De fato, a encenação destoava daquilo que havia sido o padrão para o grupo nos últimos quatro anos. Era um texto pronto, ainda que a criação coletiva não tenha sido completamente abandonada. Fróes ainda não havia começado seu projeto de teatro na periferia – que se iniciou em 1975 – então chegou a acompanhar as atividades do grupo em 1974 com alguma distância, e afirma que outras questões relacionadas à adaptação da peça ainda passaram pelos dedos dos gtpenses da época.

Como outras diferenças com relação ao que vinha sendo feito, pode-se destacar o processo de montagem, que observou um maior grau de complexidade. A falta de dinheiro para financiar a peça não foi obstáculo para os gtpenses, que conseguiram figurino com um cunhado de Ary que desenhava alta-costura, por exemplo, e música ao vivo para a encenação com um voluntário do grupo de música da faculdade. Até o local designado para a primeira apresentação tem uma história incomum: o anfiteatro da Mecânica, existente ainda hoje, estava em construção na época, e o ambiente de obras acabou sendo incorporado à cenografia da peça.

Sete anos após o “Show Poli-Sedes”, quem voltava a figurar em um espetáculo do GTP era o músico Geraldo Vandré, mas desta vez apenas como espectador de Galileu Galilei. Esta época, inclusive, compreende um período enigmático na vida de Vandré, cuja mudança de comportamento após o exílio em 1968 inspirou os mais diversos rumores na população brasileira. A peça emocionou e arrancou algumas lágrimas do músico, lembra Ary, mas é Gigio quem tem a memória mais curiosa sobre o caso: “Ele queria que a gente fosse apresentar a peça na frente do Quartel General do Exército, lá no Ibirapuera. A gente ficou sem saber exatamente o que ele queria dizer com isso”, conta entre risos.

Com o sucesso de Galileu Galilei, a discussão sobre os rumos artísticos que o grupo deveria tomar voltou com mais força. Os mesmos dois lados se chocaram e, desta vez, uma espécie de cisão aconteceu, originando um grupo dissidente naquele ano de 1975. Rodolfo Cascão – antes apelido e hoje legalmente parte de seu nome – era integrante do GTP desde 1972 e relembra que o ocorrido se restringiu apenas a alguns membros, ele incluso, que decidiram se reunir e praticar um teatro mais experimental.

“Nós fomos pra essa linguagem metafórica do teatro do absurdo e nos batizamos de GTP do B, brincando com uma ‘cisão'”, explica Cascão. Essa vertente do teatro a que se refere surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, e se fazia de abordagens inusitadas de situações cotidianas para atacar a questão do existencialismo humano.

O ponto alto do grupo experimental provavelmente veio com A Sala dos Espelhos, uma espécie de coletânea com cenas de peças emblemáticas do teatro do absurdo. A encenação chegou a ser divulgada através de uma nota pela Folha de S. Paulo em 8 de novembro de 1975, e possuía um texto que englobava As Criadas, do francês Jean Genet, Esperando Godot, do irlandês Samuel Beckett, Picnic no Front, do espanhol Fernando Arrabal, e Os Rinocerontes, do romeno Eugène Ionesco.

Poucos meses depois chegou o ano de 1976 e com ele veio a saída de Cascão da Poli, que concluiu a faculdade e foi morar no Mato Grosso, sem nunca mais ter contato com o GTP por causa disso. Mesmo assim, o ex-membro é fundador do grupo artístico Parangolé Arte, e enxerga um pouco do GTP neste e em outros projetos seus que utilizam a arte e o teatro como instrumentos de mobilização social.

Sem mais rastros de integrantes ou notas em grandes jornais e textos da própria universidade, a situação do GTP do B a partir de 1976 é enigmática. A ausência de menções nos relatos de membros do GTP “principal” nos anos que se seguem parece indicar um desaparecimento do grupo, com um único recorte de jornal apontando possíveis resquícios de teatro experimental na Poli em 1980.

Da conquista da vela à queda da arca

Dentre os cerca de 85 mil habitantes do distrito paulistano da Vila Nova Cachoeirinha na década de 1970, estava Rubens Lazarini… “Na verdade, sou o Cachoeira. Rubens, só na burocracia. Se me chamar de Rubens, vou achar que falo com um credor”, ressalta Lazarini até hoje. Cachoeira, munido de sua juba e barba naturais da Zona Norte, era um pavão para os tigres das turmas da Escola Politécnica de 1975 e antes, que o receberam no trote dos calouros de 1976.

Cachoeira, após sobreviver a “imbecilidade” do trote, avistou, ainda no dia de sua matrícula, a oportunidade de participar da produção de uma esquete de teatro para a recepção de sua própria turma politécnica. “O GTP ainda estava se recriando após o racha de 1975”, contextualiza Cachoeira. Ele, que nunca subira em um palco e que não abandonará os holofotes desde então, será o protagonista da primeira peça do GTP desde Galileu Galilei.

Enquanto Cachoeira dá seus primeiros respiros na atmosfera da pequena burguesia, que não se resume aos 9,9 quilômetros ou 22 minutos de condução de ônibus entre a Vila Nova Cachoeirinha e a Cadopô, o dramaturgo peruano Lino Rojas completa um ano de residência na cidade de São Paulo.

Vindo do Instituto Superior de Arte Dramática de Lima, a exatos 4.388 quilômetros ou 63 horas de viagem pela estrada, Lino é contratado e remunerado para monitorar o GTP entre 1976 e 1977. Após treinar o grupo em fundamentos da ocupação de espaço e da ação e reação, Lino comanda os ensaios para O Rei da Vela, do paulistano Oswald de Andrade, a ser apresentado entre 1977 e 1978.

Os ensaios para O Rei da Vela se concentraram no mezanino da Cadopô, acima do salão e refeitório, onde eram sediados no primeiro andar as Chacrinhas, que eram festas de música disco, e os bailes de forró nos finais de semana. O mezanino, visualiza Carlos Freitas, que foi morador da Cadopô entre 1975 e 1977, era “nebuloso” visto que “não havia nada lá para os moradores fazerem.” O único caminho ao mezanino era uma escada interna pelo salão do primeiro andar. Vidro permite a entrada de luz no mezanino, nenhuma janela.

O mezanino era composto por um espaço aberto, grande o suficiente para se encenar uma peça, e por pelo menos uma “sala de reunião” de 3×4 ou 4×5 metros, onde o GTP podia guardar adereços e figurinos, a Sala do GTP. A existência de outras salas de reunião no mezanino é possível, busca Freitas em sua memória. Além, em um dos cantos do mezanino, havia alguns depósitos de 1×2 ou 2×2 metros, cabines de banheiro sem vaso, onde se acumulavam baratas devido às marmitas de moradores da Cadopô ali deixadas, ali esquecidas.

Dividindo a cena do mezanino com outras entidades, como a Campanha Paula Souza de Alfabetização de Adultos, a Sala do GTP comportava, descreve Mário Salerno, que atuou em O Rei da Vela, “cadeira, mesa e uma espécie de salinha”, onde o grupo guardava figurinos e adereços. Cachoeira chegou a se abrigar na Sala da GTP em um período entre 1976 e 1977 como um dos não contabilizados moradores infiltrados da Cadopô, que acolhia no papel apenas estudantes da Poli vindos do interior.

A 51,7 quilômetros a oeste da Cadopô ou 50 minutos de carro pela Rodovia Castelo Branco, na cidade de Araçariguama (SP), o sítio da família de Júlio Rodrigues, outro integrante do grupo, também serviu de espaço para ensaios. Dentro de seus 10 alqueires, ou 24,2 hectares, o elenco de O Rei da Vela concentravam por dias em seus personagens para além das páginas do roteiro de Oswald de Andrade. Plateia sem parterre, agregados presentes nas viagens ao sítio enriqueciam os personagens, escritos pelo poeta modernista em 1933, no universo da contracultura.

O Rei da Vela estreou no mezanino da Cadopô em 1977. Freitas, que, à época da apresentação, morava quatro andares acima do palco, se recorda da repercussão da peça, que, embora não fosse às reuniões políticas da Ação Popular e outros movimentos e partidos de esquerda recorrentes na Cadopô, poderia chamar a atenção dos três moradores suspeitos por ele de espionar para o DOPS. Cerca de outras duas a seis apresentações do espetáculo teriam ocorrido até meados de 1978, em especial no Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e na Escola Politécnica.

O espetáculo foi apresentado em uma versão reduzida por Lino para comportar o elenco de apenas cerca de 10 a 12 atores. Além de Cachoeira, Salerno e Júlio, atuaram também na peça os politécnicos Celso Carvalho, Luiz Fernando Di Pierro, conhecido como Curió, Celso Carvalho e a estudante da Faculdade de Odontologia da USP e namorada de Júlio, Renata Melo.

Além de cortes no roteiro original, o peruano elaborou um sistema de rotação no qual os integrantes do grupo trocavam de papéis até mesmo durante o decorrer da cena, o que permitiu que não apenas Cachoeira, mas Salerno também interpretasse Abelardo, o protagonista da história. A Júlio, que nunca escondeu sua preferência pela escrita de roteiro à atuação, se tornando até mesmo documentarista anos depois, restava “interpretar abajures”. Em uma apresentação, porém, Júlio, no papel de um garçom de festa que não teme a quarta parede, conquistou o público ao lhe servir bebida.

O grupo se dispersou após as apresentações de O Rei da Vela. Embora tivesse concluído seus estudos na Poli ainda em 1977, Júlio permaneceu no grupo no decorrer de 1978 junto a Renata. O casal, entre 1978 e 1979, sai do grupo para montar um projeto de teatro independente sem nome, apenas o objetivo de crítica às militâncias que fossem dogmatistas. Como Júlio explica, “todos nós éramos de esquerda, mas estávamos de saco cheio do dogmatismo.”

Após a saída de Júlio e Renata, os remanescentes Cachoeira, Salerno e Lino se juntaram a Freitas e a outros grupos de teatro independente e até mesmo músicos para apresentar A Padaria, de Bertolt Brecht. Os ensaios ocorreram na Cadopô ou no Centro Acadêmico XI de Agosto, da Faculdade de Direito do Largo São Francisco.

Os conflitos entre os remanescentes do GTP, que almejavam ao teatro engajado, e alguns dos outros membros da equipe, que exploravam na obra de Brecht uma plataforma para o início de uma carreira na teledramaturgia, levou ao encerramento do projeto antes mesmo de qualquer apresentação pudesse se realizar. Cachoeira, Salerno, Lino e Freitas depois fundaram o próprio grupo de teatro independente, o Treta no Teatro, que apresentou Era Uma Vez Um Rei em 1979.

Como explica Cachoeira, que largou a Poli em 1982, e trabalha com teatro até hoje, os anos 1970 foram um celeiro para o teatro independente tendo em vista a arte como uma manifestação de ideais, a metáfora da política, que atendia menos que o comício de um movimento, ou a reunião de um partido, aos gostos dos espectadores da repressão.

O GTP, porém, se escondeu por detrás das cortinas, fotofóbico, pelo restante da década. Nenhum dos quatro participantes de O Rei da Vela que foram entrevistados para a reportagem, Cachoeira, Salerno, Júlio e Celso, se recorda de nenhuma apresentação de teatro creditada ao GTP em 1978 nem 1979.

Freitas, que, embora não tenha participado do grupo, morava quatro andares acima de sua sede e convivia com Cachoeira, Salerno e Lino no Treta no Teatro, afirma que o GTP se tornara uma “não-referência” após O Rei da Vela pelo seu descompromisso com a politização. “No final da década de 1970, todas as artes tinham que buscar transformar o mundo. Quem não fosse tão militante não dava certo, e o GTP era apenas uma atividade social”, analisa Freitas.

Em 23 de agosto de 1980, o jornal Folha de S. Paulo publica na seção de cultura

“Acontece” um informe para a apresentação de “A Arca de Noé, pelo GTP (Grupo de Teatro da Poli), formado por alunos da Escola Politécnica”. A peça, segundo o jornal, foi uma criação colaborativa do próprio grupo e seria apresentada no mesmo dia às 20h, entrada franca no “Salão do Teatro Experimental Universitário da Poli”, na Cidade Universitária ao lado do “Ciclo Básico”. Outro informe sem nenhuma alteração foi publicado no jornal sete dias depois.

Perdidos no dilúvio, nenhum participante nem espectador das duas apresentações de A Arca de Noé em agosto de 1980 foi encontrado. Um roteiro de quatro páginas intitulado A Arca de Noé, baseado em um homem chamado Mike Berger, circulava, porém, pela Poli na década de 1970. No texto, ainda está escrito como “Revisão de gerenciamento” o nome de Guilherme Ary Plonski, que se formara em Engenharia Química pela instituição em 1971 e estudava no mestrado da Engenharia de Produção até concluí-lo, em 1979.

Uma adaptação da parábola da Bíblia para a comédia, o roteiro é uma crítica à burocracia, e descreve Absalão como o “coordenador do projeto” Arca, enquanto que Noé, transformado em “engenheiro naval”, é o “técnico”. Ao final da história, Absalão envia uma carta ao Senhor: “dificuldades com o projetista atrasaram o projeto! solicito prorrogação do prazo”. O pedido, porém, lhe é negado.

O Eclipse após o dilúvio

As cortinas do GTP permaneceram fechadas, se elas ainda existissem, após aquele 30 de agosto por pelo menos oito anos, 11 meses e 28 dias. Nesse período, a 7.681 quilômetros da Universidade de São Paulo, a Broadway apresentou 412 espetáculos. A América Latina, espectadora silenciada, aplaudiu à queda de seis ditaduras, Ronald Reagan assume o papel de presidente dos Estados Unidos e protagoniza a Guerra Fria, as reformas político-econômicas Perestroika e a Glasnost entram em cena na União Soviética sob a direção do secretário-geral do Partido Comunista soviético, Mikhail Gorbatchev. E, em 1985, o paulistano José Alberto Orsi ingressa na Escola Politécnica da USP.

Vindo da Escola Panamericana de Arte e de uma família de importadores de porcelana, Orsi entrou no curso de Engenharia Civil em um período de pouco registro e ainda menos recordação de atividades artísticas na Poli. Caloura de Orsi, Kemie Guerra, da turma de Engenharia Civil de 1988, se lembra apenas de uma atividade de lazer dentre os alunos do seu curso: a “Sessão Branca de Neve”, que era uma exibição de cinema pornográfico.

Em 1988, o funcionalismo público entra em greve despertada pela gestão política do governador, Orestes Quércia, para o reajuste automático dos salários pela inflação. A greve, que resultará no decreto de autonomia financeira e administrativa das três universidades estaduais de São Paulo, levou à paralisação das atividades da Poli por cerca de dois a três meses no segundo semestre daquele ano.

Durante a greve, Orsi passou aquele tempo no Museu Lasar Segall e na Pinacoteca de São Paulo, onde voltou a se aproximar do desenho, arte pelo qual sempre teve maior afinidade. Ele não se concentrava em desenhar desde que, por ter passado na Fuvest, recusou uma oferta de emprego na Maurício de Sousa Produções. Seu reencontro com a arte não se restringiria, porém, a apenas à Rua Berta nº 111 e à Praça da Luz nº 2.

Orsi, desiludido com o fato de não conseguir um estágio na área de planejamento urbano e patrimônio histórico, decide promover manifestações artísticas pela Poli ao longo de 1989. Ele convocou o então “campeão sul-americano de mágica”, Haroldo Issao Imamura, que estudava desde 1988 Direito no Largo São Francisco, para apresentar um espetáculo em 2 de junho entre as 11h30 e 13h sob a sinfonia da dupla de violinistas Sílvio Pelizar e Alexandre Xavier da Cunha. Na visão de Orsi, a “Tarde Performática” se revelou um prelúdio para a Semana de Arte.

A fim de auferir recursos para a produção de um festival de arte “para toda a Universidade de São Paulo”, Orsi percutira a porta da sala do Grêmio Politécnico, no primeiro andar do Prédio do Biênio, por dois meses. E percutiu, e percutiu, e percutiu, e percutiu e percutiu… Síncope!, quando o então presidente do Grêmio, Jorge Jabur caminhava pelos corredores rumo a algo que não uma aula, afinal ele não se matriculou em nenhuma enquanto esteve na presidência do Grêmio devido às exigências do cargo. Uma vez notado por Orsi nos corredores, restava a Jabur passar por um teste de paciência.

“Como bom aluno de Exatas, eu não priorizava artes naquele momento”, diz Jabur, que era da turma de Engenharia Civil de 1986. Diretor de ensino do Grêmio, Roberto Falco, da turma da Engenharia Naval de 1987, se lembra que Orsi, ao ter garantido a entrada de quatro patrocinadores para a Semana de Arte, convenceu o Grêmio a apoiar a iniciativa. De fato, o Grêmio sob a presidência de Jabur promoveu algumas iniciativas culturais, dentre elas um clube de disco de vinil e um concurso de graffiti, até o final de 1989.

Mas o legado cultural daquela gestão do Grêmio, e daquela década, na Poli foi a “Semana de Arte”, financiada com recursos do Grêmio e dos patrocinadores, o suor de dois meses de insistência de Orsi e a viabilidade de se montar um evento artístico na Poli, como comprovou a Tarde Performática.

Envolvendo apresentações artísticas, como a pintura, o cinema e a música, a Semana de Arte é inaugurada em 28 de agosto. A Semana de Arte contou principalmente com apresentações artísticas dos próprios politécnicos, recorda Kemie, como o Alexandre Guerra, que tocou o saxofone ao lado da estátua do soldado constitucionalista, no prédio da Engenharia Civil.

Dentre os artistas politécnicos a se apresentar na Semana de Arte, estava João Carlos Rocha Campos, da turma da Engenharia Civil de 1988. Rocha Campos, ou Johnny como era conhecido, propôs a apresentação de uma peça de teatro baseada na história de O Beijo da Mulher Aranha, livro do escritor argentino Manuel Puig e cuja adaptação para o cinema rendeu ao cineasta argentino-brasileiro Hector Babenco uma indicação à Palma de Ouro em 1985. Fã do livro, Johnny tinha em mente ainda apenas a premissa da peça.

Na montagem dessa peça, a primeira de um grupo de teatro composto majoritariamente por estudantes da Poli desde a Arca de Noé, havia oito anos, 11 meses e 28 dias até a inauguração da Semana de Arte, estiveram presentes cerca de dez pessoas. Atuaram Johnny, Fernando Pirajá, turma de Engenharia Civil de 1988, Rita Cristina Cantoni, turma de Engenharia Civil de 1989. Orsi e Falco também atuaram no espetáculo.

A direção da peça se dividiu principalmente entre Sergio Rosenberg Aratangy, da turma de Engenharia Elétrica de 1988, e dois integrantes do grupo que não eram estudantes da Poli, Paulo Falzoni e Dan Stulbach, ambos do curso de Comunicação Social da ESPM. Falzoni, conhecido como Coruja, e Dan foram apresentados ao grupo por Johnny. Dan, que também estudava na Escola de Arte Dramática da ECA, dirigira O Último Julgamento, peça autoral, com um grupo de teatro da ESPM incluindo Coruja, além de Johnny, que tocava o piano.

O Grupo de Teatro da Poli realizou uma série de pelo menos seis ensaios no prédio do Biênio, e mais alguns nas casas dos próprios integrantes — dentre eles Aratangy, que morava atrás do Cemitério do Araçá e era o único da turma com um computador, um Apple II, com o qual todos os integrantes do grupo puderam desenvolver a ideia de Johnny de uma peça de teatro baseada em O Beijo da Mulher Aranha.

Eclipse, como a peça foi batizada, acompanha o diálogo entre dois prisioneiros, que ruminam sobre, dentre diversos temas, a vida e sua transitividade. “Tem a ver com mudança, com passagem, que é exatamente o que estávamos vivendo”, diz Dan em referência não apenas à maioridade dos integrantes do grupo, que cercavam os 20 anos de idade, mas ao país, cuja Constituição Federal ainda nem completara um ano de existência.

Protagonistas, Johnny e Pirajá interpretam os dois prisioneiros, respectivamente o “velho” e o “jovem”, a cela à qual ambos estavam confinados, porém, se restringia a apenas, como descreve Pirajá, “uma pequena parte lateral”. Todo o restante era ocupado pelos outros atores em suas interpretações das histórias contadas pelos dois prisioneiros.

Em uma dessas cenas, que ainda permanece na memória não apenas dos integrantes do grupo, mas também de Kemie, presente na plateia, Rita dança sob um jogo de luzes que expõem apenas a sua silhueta como se estivesse nua ao som de The Great Gig in the Sky, da banda britânica de rock progressivo Pink Floyd em parceria com a cantora britânica Clare Torry. Na cena final, outra música do mesmo álbum, The Dark Side of The Moon, também chamada Eclipse, é adaptada e declamada pelo elenco.

Nos bastidores, para Johnny, é a cena inicial da peça aquela que ele guarda para si desde então. Ele estava previsto para aparecer deitado antes mesmo do acender das luzes, quando o personagem de Pirajá seria escoltado até a cela, iniciando a trama. A plateia, porém, apreendeu Johnny em seu “isolamento” da timidez até receber nos bastidores a orientação de Paulo Falzoni: “Você deitará, e ainda estará escuro. Conta até dez, e acendemos as luzes.” Um, dois… Ação! E as luzes acenderam. Johnny chama a estratégia de direção de Paulo Falzoni de “uma sacanagem bonita”, e acrescenta: “Começou. Você está no mundo do teatro e esqueça o mundo lá fora. Ainda me lembro dessa cena sempre quando fico indeciso.”

O grupo realizou pelo menos três apresentações de Eclipse na Semana de Arte: duas no Anfiteatro da Universidade de São Paulo, que cerca de seis anos depois seria rebatizado de Anfiteatro Camargo Guarnieri.

Embora alguns dos integrantes do grupo permanecessem em contato pelos anos seguintes até meados da primeira metade da década de 1990, como Pirajá e Rita, devido à sua proximidade com o Grêmio, nenhum dos integrantes da produção de Eclipse registra em sua memória outra apresentação de um Grupo de Teatro da Poli desde então.

Johnny não retornaria mais à Escola Politécnica para o semestre seguinte, e nem à Universidade de São Paulo por dez anos, após uma viagem de mochileiro pela Europa — durante a qual ele presenciou a queda do Muro de Berlim, em 9 de novembro — consolidar seu sonho de ser escritor.

Além do autor da premissa de Eclipse, Dan também abandonaria a Universidade de São Paulo até o final de 1990, após receber um convite para atuar na peça Peer Gynt. Dan já havia se distanciado da Escola de Arte Dramática devido a uma suspensão que lhe foi imposta por um episódio da Semana de Arte. Dan ocupara o canteiro de obras do então em construção teatro da EAD, no prédio 7 da ECA, onde ele planejava apresentar O Último Julgamento para a Semana de Arte.

Embora a apresentação da peça no local tivesse sido vetada pela direção da EAD devido a conflitos de horário com a apresentação de um professor da ECA, Johnny lembra que o espaço foi cedido às vésperas do espetáculo. E, assim, ele, Dan, Coruja e o restante do grupo de teatro da ESPM conseguiram apresentar O Último Julgamento, que foi única peça da Semana de Arte além de Eclipse.

Meia década nos bastidores

Após cerca de três anos de esquecimento das atividades do GTP, um grupo de até oito estudantes da Poli, dentre eles Alexandre Monteiro, da turma de Engenharia Química de 1991, chamaram Yaska Antunes, então estudante de Letras da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, para coordenar uma nova formação do grupo.

Mineira, Antunes atuara profissionalmente em Belo Horizonte (MG) por seis anos até ingressar na Universidade de São Paulo, em 1990. Desde então, ela só pôde atuar no Centro de Pesquisa Teatral do Sesc Consolação, na rua Dr. Vila Nova nº 245, nos dez primeiros meses de faculdade. Antunes, que morou durante quase toda sua graduação em Letras no Bloco B apartamento 108 do Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo (Crusp), na Cidade Universitária, precisou abandonar o curso do Sesc pelos 9,9 quilômetros de distância convertidos pelo decreto municipal 29.099, de 11 de outubro, em Cr$ 35,00 de condução.

Ela foi convidada a coordenar o GTP provavelmente, segundo a mineira e Monteiro, durante o primeiro semestre em 1993. Os encontros ocorriam duas vezes por semana e às noites no Anfiteatro da Escola Politécnica, cuja estrutura semiaberta permitia a associação entre a época em que o grupo se reuniu e “um período frio” na cidade de São Paulo.

Os sete ou oito politécnicos aprenderam exercícios de respiração, relaxamento e ensaio de texto visto que ninguém do grupo tinha experiência prévia em teatro. Como Monteiro afirma, o grupo, que não apresentou nenhuma peça, era uma atividade de autoconhecimento, e não de profissionalização no teatro, perspectiva semelhante à do grupo em 1989 e que perdurará entre outros integrantes até o final da década de 90 pelo menos.

Monteiro abandonou o grupo em até seis ou oito meses para concluir sua graduação, cujos créditos não mais se concentravam na Poli, e sim no Instituto de Química, a uma caminhada de seis minutos do outro lado da Avenida Professor Luciano Gualberto.

Antunes não retornou ao grupo depois das primeiras férias escolares desde que começou a coordená-lo. Ela acredita, sem confirmar, ter saído devido a um pedido de que escrevesse uma peça sobre a história da Poli ou do GTP, embora não tivesse experiência como dramaturga.

De fato, em 1993, a Poli celebrou, em um evento organizado pelo Grêmio Politécnico, seu centenário. O presidente da entidade naquele ano, Alessandro Nery, não se recorda, porém, de nenhuma proposta de peça sobre a história da Poli nem da entidade. Ao fim, o GTP não apresentou nenhum espetáculo naquele ano.

A divulgação do GTP de 1993, se existiu, não alcançou Alessandro Wilner, da turma de Engenharia Elétrica de 1991, que já atuava no grupo de teatro da Associação Hebraica desde os seus 17 anos de idade. Com a experiência de diretor cultural do Grêmio em 1995, Fanta, como era conhecido Wilner, propôs entre o final daquele ano e o início de 1996 mais uma reativação do GTP, mas conseguiu atrair apenas seis “bravas almas”.

O grupo, porém, chegaria a apresentar alguns esquetes nos Girinos, saraus mensais criados em 1996 por Mariana Mello, da turma de Engenharia de Produção de 1995, servindo como compactação das Semanas de Arte, que, desde 1989, são anuais e, em 1996, já eram conhecida como Semanas de Arte da Poli, as SAPOs. Nenhuma das esquetes foi registrada. Em um CD comemorativo da fundação do Girino, Fanta gravou uma declamação de O Grande Ditador, de Charles Chaplin, mas não como representante do GTP.

Durante as férias de verão entre 1996 e 1997, Fanta escreve Perdidos no Front, uma comédia anti guerra, na qual quatro soldados são incumbidos de entregar uma encomenda de biscoitos a um sargento inimigo. Os seis integrantes do GTP ensaiaram a peça na sala de vivência do Grêmio Politécnico, no primeiro andar do Prédio do Biênio, onde eles já se reuniam às noites de quinta-feira ao longo do ano anterior e realizavam exercícios de consciência corporal, vocalização, confiança e improviso.

Em meio à ausência de algumas das “bravas almas” do grupo nos ensaios, Fanta, que já abandonara a Escola Politécnica no final de 1995 e estudava Ciência da Computação no Instituto de Matemática e Estatística (IME) desde o ano seguinte, optou por se retirar do GTP antes do final do primeiro semestre de 1997. A última sobrevivente daquela formação, Aurélia Zanon, que trabalhava na secretaria e na administração do Centro de Idiomas do Grêmio Politécnico, coordenará o grupo interinamente por cerca de quatro meses, e participará do terceiro e último “renascimento” do GTP durante a década de 90 antes do final de 1997.

Entre o lúdico e o espetáculo

No IntegraPoli de abril 1997, um evento de recepção dos calouros daquele ano com gincanas, os então bixos de Engenharia Elétrica Cristiano Oliveira, Erico Rigorini e Alberto Ciccone apresentaram uma esquete cujas falas dos personagens eram trechos de canções. Uma mulher, interpretada por uma caloura também da Engenharia Elétrica, traía seu marido, Rigorini, com o personagem de Ciccone. Oliveira, ou como seria chamado pelos futuros amigos de Crisco, tocava no violão a música das canções declamadas. Rigorini recapitula que, ao final da esquete, recebeu um convite para participar do GTP.

Crisco, que não recorda de nenhum convite para o grupo, rememora que, quando o conheceu, o GTP estava sem diretor fixo nem financiamento. O calouro violonista, então, elaborou um projeto ao Grêmio Politécnico de pedido de verba para o GTP após confabulações com Rigorini. Ciccone o ajudou na elaboração desse projeto de pedido de verba, que foi acatado pelo Grêmio.

Quando o trio ingressa no GTP, Zanon, que não era remunerada, conduz exercícios de sensibilização de pegar objetos, de olhar no olho e de criatividade, os quais aprendeu com Fanta. A sala de vivência do Grêmio permanece como local de reunião do grupo, e os encontros continuam a ser às noites de quinta-feira. Depois de uma campanha de divulgação do grupo, por meio de cartazes desenhados por um funcionário do Grêmio, o grupo conseguiu cativar cerca de seis a dez pessoas, mas ainda faltava um diretor fixo e remunerado.

Entre 11 de julho e 21 de dezembro, As Sereias da Zona Sul, dirigida pelo carioca Miguel Falabella, esteve em cartaz no Teatro Hilton, na Avenida Ipiranga, nº 165. Rigorini assistiu à comédia, protagonizada pelas atrizes Zezeh Barbosa e Rosi Campos. Após o fim da quarta e última esquete Não Se Fuma em Cingapura, que envolvia uma poeta e uma secretária, Rigorini presenteia Barbosa com uma flor, e a convida para ser a primeira diretora remunerada do GTP desde o peruano Lino Rojas, em 1977. Ela aceita. A passagem de Barbosa pelo grupo, porém, perdurará tanto quanto um cartaz de As Sereias da Zona Sul no dia 22 de dezembro daquele ano.

O embate entre o profissionalismo e o lúdico se manifestou na dessintonia entre os recursos disponibilizados pelo Grêmio e as exigências de Barbosa em relação à sua logística e, até mesmo, entre os exercícios passados pela atriz e os membros do grupo. Zanon recorda de um exercício em que ela parnasianava “sinta o clima, sinta na sua espinha”. Barbosa sai do grupo em até cerca de um mês. A atriz, porém, nega a existência de tal conflito e, até mesmo, de ter dirigido o grupo. “NÃO, não trabalhei com o grupo da Poli… teria sido um prazer, mas não,,, ”, se defende Barbosa. A memória da saída de Barbosa, inevitavelmente, materializa a imagem do GTP como um grupo esquecido da Poli, e não uma escola de atores.

Entre o final de 1997 e o início de 1998, quem assume a direção do grupo é Arthur Belloni, estudante do terceiro ano da graduação de Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes. De fato, o currículo de Belloni já fora apresentado ao Grêmio Politécnico por intermédio de uma funcionária das bibliotecas da Escola Politécnica e ex-aluna do ecano, Elaine Grava. Belloni, porém, foi preterido à Barbosa. Com a saída da atriz, o ecano foi o único a se candidatar à direção, lembra Crisco, que foi responsável por entrevistá-lo. “Tem alguns nomes que a gente está olhando, mas gostamos bastante do seu currículo”, disse o politécnico a Belloni na tentativa de impressioná-lo. “Não tínhamos vergonha mesmo”, brinca Crisco 22 anos após aquele comentário.

Além de exercícios técnicos, envolvendo posicionamento, correção de postura e controle do corpo, Belloni é rememorado pelos exercícios de improvisação e criatividade. Em um desses, recorda Crisco, os membros do grupo improvisavam cenas que se atravessavam por trás de um sofá. No repertório de Belloni, ainda havia o teatro invisível, no qual os atores não explicitam ao público que sua ação é performance.

Belloni, que manteve os encontros às noites de quinta-feira, dirigiu apenas um espetáculo com o GTP, Ida ao Teatro. Baseada em uma esquete do comediante alemão Karl Valentin, Ida ao Teatro trata de conflitos entre casais. A primeira apresentação ocorreu no Instituto de Ciências Astronômicas e Geofísicas (IAG), em outubro de 1998; Crisco, Rigorini, Zanon e outros oito membros atuaram. Ciccone, que se ausentou devido à sua apendicite, retornou para uma segunda exibição, na Escola Politécnica pelo Girino.

Em junho de 1999, Belloni sai do grupo supostamente devido a uma proposta de emprego, da qual nenhum dos membros da época entrevistados se recordam. Ele é substituído por Lucia Lombardi, sua veterana na ECA, da turma de Artes Cênicas de 1990. Em contraste a Belloni, como destaca Ciccone, ela enalteceu exercícios de voz, respiro, e controle de diafragma.

Os encontros do GTP passaram ser duas vezes por semana semana, rememora Vitor Falleiros, da turma de Engenharia Mecânica de 1998 e membro do grupo desde o começo de 1999. Além disso, o processo de reforma das instalações do Grêmio Politécnico, iniciado em 1999 instigou o GTP a alternar seus locais de ensaio, consolidados na sala de vivência do Grêmio havia três anos, quando Fanta era o diretor do grupo. O grupo chegou a ensaiar na parte lateral do térreo do Prédio do Biênio, dentre outros espaços.

Pelo menos dois membros fundadores do terceiro “renascimento” do GTP se despediram do grupo antes mesmo da chegada de Lombardi, Zanon e Rigorini, este em busca de um estágio na área de Engenharia de Telecomunicações, em alta desde a política de privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso. Mesmo assim, o GTP dobrou o número de membros no decorrer de 1999.

Como lembra Falleiros, naquele ano, o grupo se abriu para pessoas de fora da Poli, possibilitando a entrada de integrantes como Márcio Baptista, conhecido como Sabugo, à época formado em desenho industrial pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, que primeiro fora convidado a participar do GTP ainda na Semana de Arte da Poli de 1998, por Rigorini. “Quanto mais foi abrindo, mais veio gente com intenções diferentes no teatro, incluindo pessoas com planos de longo prazo para seguir uma carreira no teatro, além de quem veio para desestressar ou para encontrar garotas”, acredita Falleiros. Após sua passagem pelo GTP, Falleiros chegou a seguir a carreira profissional de ator.

A fim de acomodar um elenco de 22 atores, Lombardi adapta a comédia O Inspetor Geral, do dramaturgo e escritor russo Nikolai Gogol, ao contexto da corrupção em uma cidade fictícia no interior do Brasil, batizada de Furafilópolis, em referência à Expresso Tiradentes, então conhecida como Fura-Fila, obra rodoviária da cidade de São Paulo cuja construção fora iniciada pelo prefeito Celso Pitta no ano anterior. O Fiscal, como se chama a peça, teve uma apresentação única em 21 de setembro, na Semana de Arte da Poli.

Lombardi ainda co-dirigiu uma leitura dramática da peça Eles Não Usam Black-Tie, do ítalo-brasileiro Gianfrancesco Guarnieri. A decisão da diretora, em concordância com os membros, foi tomada a pedido de Flávio Guarnieri, filho de Gianfrancesco, que visitou o GTP naquele segundo semestre de 1999.

Lombardi se licenciou da direção ainda em dezembro, e o grupo permaneceria sem diretor durante a virada do milênio. Se a saída de Zezeh Barbosa consolidou a imagem do GTP como principalmente um escape do estresse da Poli, o ano de 1999 e o legado de Lombardi, assim como o de Belloni, pluralizou o grupo, ressignificando-o em algo não mais limitado pela dicotomia profissionalização-lúdico.

Em fevereiro de 2000, a atriz Lena Roque assume o GTP, recomendada por Lombardi. Devido à troca de direção no grupo, a gestão do Grêmio Politécnico de 2000 encarrega o diretor Eric Abe, da turma de Engenharia de Minas de 1999, de supervisionar o grupo. Na primeira aula de Lena e primeiro dia de Abe no grupo, o diretor do Grêmio interpreta uma cena em que dirige um carro enquanto tenta ao telefone acalmar um conhecido de seu personagem. Inspiradas sempre em um poema ou uma letra de música, as aulas de Lena serão recordadas mais pelos exercícios físicos, dentre eles um que envolvia deitar no chão, e rolar de uma ponta da sala à outra a partir do movimento intercalado do quadril e dos ombros.

Cerca de 15 pessoas permanecem após a virada do milênio no GTP, incluindo Vitor Falleiros. Os encontros ocorrem nas segundas-feiras e quartas-feiras, das 19h às 22h, no espaço onde, ainda em reforma, será a sala de reuniões do Grêmio, em cima da lanchonete do prédio do Biênio. Em seis meses de grupo, Lena dirige uma esquete inspirada no espetáculo Sacra Folia, do paulista Luis Alberto de Abreu. Na trama, a família de Jesus foge de Herodes, rei de Israel, e acaba chegando ao Brasil. A apresentação ocorre em 7 de junho, no Girino, mesmo em dia em que as Nações Unidas determinam a Linha Azul na fronteira entre o Estado de Israel e o Líbano, então em conflito desde 1978, para garantir a retirada das tropas israelenses do país árabe.

Além de Sacra Folia, Lena começará a montagem de Sujeito Oculto Indeterminado, a última peça original do GTP antes da desativação de 2003. A atriz, porém, sai do grupo em agosto, antes da conclusão do espetáculo, para se concentrar em sua carreira no cinema, e, em 2001, ela estrela o filme Domésticas, de Fernando Meirelles, baseado na peça homônima de Renata Melo. Antes de sua saída, Lena, à época também professora no Cursinho da Poli, convida seu colega de trabalho Rafael Masini, que já coordenava um grupo de teatro para os estudantes do Cursinho que prestavam artes cênicas. Os membros do GTP realizarão sob a direção de Masini, em menos de 18 meses, mais espetáculos do que nos três anos anteriores pelo menos.

Em seu primeiro dia no grupo, Masini elaborou jogos de teatro, dentre eles um no qual os membros eram acionados pelo diretor em duplas para que um conduzisse uma improvisação, e o outro reagisse-lhe. Masini desenvolverá, ao longo de seu período como diretor, o repertório de exercícios e ensaios dos membros do GTP com, por exemplo, o uso de cordas de pular para cadenciar o ritmo de cenas.

Dos pelo menos sete espetáculos que Masini dirigiu pelo GTP, dois foram peças. O primeiro, ainda em 2000, foi a conclusão do trabalho de Lena em Sujeito Oculto Indeterminado. Na peça, um grupo de amigos de universidade, representando arquétipos diferentes da figura do universitário, convivem em uma mesma república. Apagão! No escuro, os amigos, sujeitos à inconveniência do absentismo de luz, descobrem as verdades sobre si mesmos. A peça foi apresentada em 23 de outubro, na Semana de Arte da Poli daquele ano.

De fato, a nitidez da alma na escuridão determinou a construção dos personagens de Sujeito Oculto Indeterminado. Durante um dos ensaios da peça… Apagão! Por onde se escondem as linhas do roteiro, que não previam este escuro? Adereços, dentre eles xícaras, caíram, atores gritaram, atmosfera de nervosismo. A dez minutos do final do ensaio, acerca das 21h50, as luzes retornam. Esse kairós, em toda sua ironia, inquietou Masini. “Cada membro se expôs mais na sua verdadeira essência”, reflete o diretor. Masini se lembra de reescrever, com auxílio dos membros do grupo, os personagens e adaptá-los a seus respectivos intérpretes. Ciccone, que retornara ao grupo depois de alguns meses, acredita que a ideia de ocorrer um apagão na peça teria nascido daquela falta de luz, que deve ter afetado apenas o Prédio do Biênio, onde ocorreu o ensaio, e, talvez, alguns arredores visto que a palavra “apagão” não aparece em nenhuma reportagem da Folha de S. Paulo entre a chegada de Masini e a apresentação de Sujeito Oculto Indeterminado.

Em 2001, Masini adaptou Hamlet, de William Shakespeare, ao elenco do grupo, que contava com apenas cerca de 15 a 20 pessoas, e, assim, surge Estilhaços de Hamlet. O roteiro é composto apenas por algumas passagens da história original, e os atores interpretam mais de um personagem. Além disso, Abe rememora que houve passagens de Estilhaços de Hamlet interpretadas em coro: “Ser ou não ser”, disseram em sincronia os 15 a 20 atores. A peça foi apresentada em novembro no galpão do Prédio da Administração da Poli.

Masini não retorna ao GTP para a temporada de 2002. Segundo Ciccone, o motivo teria sido conflito de agenda com outro grupo de teatro comandado por Masini. O diretor, porém, não se lembra nem de receber um convite do Grêmio Politécnico para retornar ao grupo em 2002.

O GTP iniciava o ano sem orientação profissional. Foi então que a atriz Stella Tobar conheceu, através da ex-diretora Lúcia Lombardi, o gtpense Eduardo Monlevade, um mestrando de Engenharia de Metalúrgica de 25 anos de idade.

Ela era 2 anos mais velha que ele e havia vindo de Campinas para São Paulo, em 1997, sem conhecer ninguém e com um diploma de Artes Cênicas na Unicamp na mala. Em busca de uma carreira profissional, fez cursos, atuou em espetáculos teatrais e deu aula na Faculdade Paulista de Artes, a FPA.

Quando a Stella conheceu o Eduardo, em 2002, ele disse que o cargo da direção do GTP estava vago, e ela logo aceitou ocupá-lo.

“A alma do grupo naquela época era ele”, diz Stella. “Ele que corria atrás.” Ele estava no grupo desde 1998 e havia feito a operação de som na peça Ida ao Teatro, de 1998; o papel de Sargento Mendonça em O Fiscal, de 1999; de Hamlet em Hamlet e Ofélia e de Rei Cláudio em Estilhaços de Hamlet, ambas de 2001.

Os encontros eram livres, sem um plano pedagógico definido, e ocorriam numa sala de aula da Poli. Os exercícios surgiam de acordo com as provocações e proposições de Stella para o grupo, em encontros noturnos semanais. Trabalhavam em duplas, conversavam em rodas, aliviavam o stress da rotina de estudos. “Era muito gostoso. Teatro amador é feito por pessoas que amam”, aponta Stella.

A verba era repassada do Grêmio Politécnico para a diretora, garantindo os encontros semanais. Para Eduardo, no entanto, o ideal seriam 2, e ele começou a buscar maneiras de financiar o projeto. Bolou um plano orçamentário, conversou com o diretor da Poli, o Vahan Agopyan, e conseguiu uma carta de recomendação. Saiu então em busca de empresas que pudessem patrocinar o GTP, com o objetivo final de montar uma peça, contando com os cerca de 8 atores do grupo e se baseando uma vez mais em Hamlet.

O projeto não deu certo. Stella precisou sair do grupo, sendo logo substituída pela atriz e circense Helena Figueira, formada pelo Centro de Pesquisas Teatrais (CPT), em São Paulo, e pela École National du Cirque Annie Fratellin, na França.

Após umas poucas semanas, Helena também saiu.

Sua saída consolidou o fim daquele período no GTP. No final daquele ano, o grupo estava desativado, e os seus membros, dispersos.

Paralelamente, uma figura chamada Tales Frey entra em cena, literal e metaforicamente. Vindo de Catanduva, cidade do interior paulista, ele havia saído há pouco do ensino médio e estava prestando Direção Teatral na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um dos seus melhores amigos, o Alexandre Oliveira, mais conhecido como Kblo (lê-se Cabelo) e também vindo de Catanduva, havia ingressado naquele ano na Escola Politécnica e o convidou para se apresentar na SAPO daquele ano, que ocorreria no final de 2002.

Tales aceitou o convite e caprichou — como caprichou. Era a primeira vez que apresentaria um trabalho autoral em público. Em sua performance, chamada Espasmos Caninos, se comparava a um cachorro de rua. Baseava-se no coreógrafo belga Jan Fabre, que ele havia visto em junho daquele ano em São José do Rio Preto (SP) e ficado em êxtase. Também se baseava no filme O Cão Andaluz, do cineasta espanhol Luis Buñuel, e tinha a música Debaser, da banda norte-americana Pixies, como pano de fundo. Usando um jeans de segunda mão, customizado, se pendurava em um grande tecido preso no galho de uma árvore. Então lambia laticínios do chão e era alimentado pelo público com leite, manteiga e iogurte. Ao som dos vocais desesperados, do baixo pulsante e da guitarra caótica dos Pixies, Tales fumava uma cartela inteira de cigarros, “sem medo de morrer.” Era a sua maneira de expurgar a sua sexualidade e o seu conformismo.