“Um jornalismo humanizado. Algo que quebre essa obsessão pelo furo e pelas declarações”, foi a orientação de sala de aula. Quem melhor que Sérgio Gomes, o Serjão, para discorrer sobre a pauta? Líder de movimento estudantil e sindical, organizador de jornal alternativo e a mente por trás da prestadora de serviços em comunicação Oboré e do projeto Repórter do Futuro. O entrevistado certo.

“Qualquer um faz jornalismo. Basta saber relatar o que viu”, disse Serjão em entrevista coletiva. O incômodo do convidado não só frente às três grandes câmeras, mas principalmente em relação à placa de vidro o separando dos alunos ouvintes. Para além disso, a vontade de encontrar o tal do jornalismo diferente quase fez os repórteres desperdiçarem o relato.

A memória sobre Sérgio transita principalmente sobre sua atuação enquanto militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e depois como um autointitulado catalisador. Ele aproxima pessoas da sociedade civil de membros de órgãos oficiais para realização de iniciativas que tenham alinhamento com o interesse público. “É alguém que cruza as linhas e faz a trama. Fez isso no jornalismo, nos sindicatos. Faz até hoje”, declara a artista plástica Laerte Coutinho, e amiga pessoal do jornalista.

Serjão, em um bate-papo que passou de hora, quis falar da importância das pessoas se organizarem em torno de um projeto. Dos potenciais da capacidade de articulação humana. Da Escola de Comunicação e Artes (ECA) da USP. Sobre a necessidade de consciência cidadã e da formação de bons jornalistas. Conversou sobre tudo isso, para além do jornalismo em si.

Entretanto, ele lembrou de uma pergunta que sempre fazia quando professor: “Quem aqui é de São Paulo? Quantos moram em Pinheiros, nos Jardins?” Segundo ele, os alunos que respondiam sim eram sempre cerca de 90% da sala de aula. Então, Sérgio deixava a proposta: “Vão ao ponto de ônibus mais próximo e peguem a primeira condução. Desçam no ponto final e conheçam o bairro onde chegaram. É o mínimo para ser jornalista.”

O primeiro módulo do projeto Repórter do Futuro chama-se Descobrir São Paulo, descobrir-se repórter: Para entender e falar sobre os desafios de nossa cidade. A proposta surgiu, na época em que Serjão passou em um concurso para ser professor da ECA, em 1976. Porém, o importante é que para ele não há como ser jornalista sem ser cidadão. Não há como ser repórter sem consciência de onde vive. E na ânsia de falar sobre jornalismo, quase se passou despercebido que falar sobre o futuro da profissão com Sérgio, é falar sobre cidadania.

Sorte que a sorte faz parte da vida do repórter. O diretor da Oboré durante a entrevista falou de uma história que circula há tempos nos corredores do Departamento de Jornalismo da ECA. “Quiseram esconder que o Vlado deu aula ali. Isso só está provado porque a Alice Mitika, que eu acho que dá aula aqui até hoje, foi na graduação e pegou as listas de presença das aulas. Se não, a escola teria jogado tudo fora”, lembrou.

Por conta disso, a reportagem chegou à professora da disciplina de História do Jornalismo. Alice não quis falar do assunto, como normalmente evita relembrar de si. Apesar disso, deu uma bronca e uma dica.

Só assim a telha caiu. A parte que ele falava dos seus colegas de turma, do Centro Acadêmico Lupe Cotrim, da revista Balão, publicação alternativa famosa por seus quadrinhos na década de 70, quase que passou batida por ansiedade. O slow journalism quase morre na sede ao pote. Pior ainda, no preconceito.

Jornalismo e militância

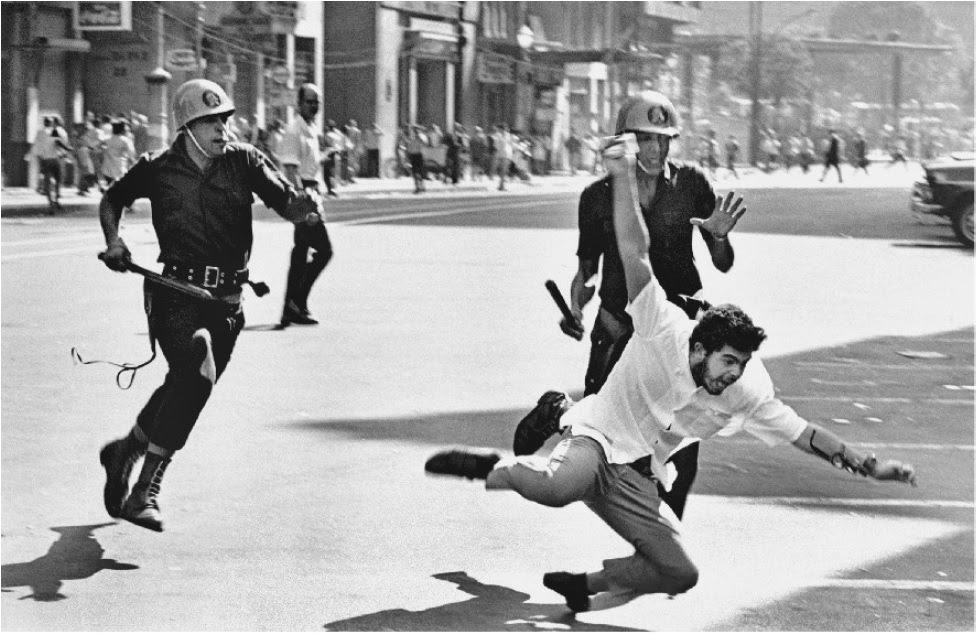

“Onipotente, generosa, megalômana, a cultura pré 64 alimentou a ilusão de que tudo dependia mais ou menos de sua ação: ela não só conscientizaria o povo, como transformaria a sociedade, ajudando a acabar com as injustiças sociais. – Essa ilusão terminou em 64; a inocência, em 68”, descreve Zuenir Ventura, no livro 1968: o ano que não acabou.

Sérgio conta que sua vocação da infância era a arquitetura. “Quando criança, ganhei o livro de um cara chamado José Trigo, que era engenheiro e arquiteto. Nesse livro, que parecia um cadernão, em uma página tinha croqui (o esboço da fachada), do outro, a lista de materiais necessários”, rememora. Ele chegou até a planejar a reforma da casa dos pais, onde mora até hoje, no bairro paulistano do Brooklin. Só que um acaso o colocou no jornal da escola, o Instituto de Educação Alberto Conte, que se chamava O Boré. “Boré significa corneta em tupi, uma forma de chamar os aliados”, esclarece.

“Minha primeira tarefa foi relativamente simples. Tinha de cobrir uma corrida de bicicletas dos Jogos Pan Americanos”, indica o jornalista. Isso foi em 1963. Serjão lembra que as instalações construídas para o pan foram posteriormente ocupadas dando origem ao Conjunto Residencial da USP (CRUSP). Outro dos legados foi o Centro de Práticas Esportivos (CEPE) da USP.

Isso foi acontecer em 1967. O jornalista se reuniu com três amigos. Eduardo (Dudu) Ricardo Gradilone Neto, hoje embaixador do Brasil na Turquia. Luiz Antônio Machado César, atualmente diretor do Instituto do Coração (InCor). E, Fausto Macedo, não o jornalista do Estadão. “É o único que não sei onde está hoje”, força a memória Sérgio. No mesmo ano, a movimentação estudantil começa a se reorganizar e surge, de fato. “E as mobilizações se acirram ainda mais até e com 68, com o golpe no golpe”, analisa.

“Nós quatro nos reunimos para cobrir o ato como repórteres estudantis. A passeata caminhava do Largo da Batata à rua Teodoro Sampaio, na altura da praça Benedito Calixto”, esmiúça o percurso. A polícia iniciou a repressão. Abriram fogo. “As balas eram provavelmente de borracha. Uma delas atingiu a cabeça do Dudu. Exatamente um risco no cabelo que o levou ao Hospital das Clínicas”, lamenta.Eram explosões para todo lado, relata Sérgio. “Jogaram uma bomba de efeito moral do meu lado. E foi aquele troço, um barulho enorme. Subiu uma fumaça rosa choque. Quem inalasse ficava com desinteria, uns dois ou três dias”, reprisa o ex-professor. Deparado com o confronto, ele quis reagir. “Peguei a granada. Queimei a mão. Burro! Assim que a fumaça desceu, vi duas mãos se cumprimentando. O logotipo da chamada Aliança para o Progresso”, revive a surpresa.

Segundo o dicionário do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), era um “programa de assistência ao desenvolvimento socioeconômico da América Latina formalizado quando os Estados Unidos e 22 outras nações do hemisfério sul, entre elas o Brasil, assinaram a Carta de Punta del Este em agosto de 1961.”.

“Eu não sabia – e ninguém sabia – que essa aliança implicava também no fornecimento de munição para atacar o povo (…) essa relação de ditadura à serviço do imperialismo, eu não aprendi em livro.

Eu aprendi ali no chão da Teodoro.”

Neste cenário, os alunos do Instituto de Educação Alberto Conte ocuparam a escola, em conjunto com os professores. Sendo assim, colaboraram para organizar e rearranjar a escola. “Das quadras e jardins, até a criação de um jornal, pensamos em tudo”, Sérgio lembra que assim chegou ao jornalismo. Basicamente, vivendo política e cidadania.

O que era a USP no golpe dentro do golpe?

“É um episódio traumático, e esses episódios traumáticos da vida da gente fazem que a memória fique desgastada”, disse José Marques de Melo, professor emérito da USP, em entrevista à Sérgio Gomes, cedida à reportagem.

“Antes de falar de qualquer coisa na USP temos que perceber que nos anos 70, 71, 72, o movimento universitário estava muito parado. O contexto era de demissão e cassação dos professores, fechamento da União Nacional dos Estudantes (UNE), restrições ao Diretório Central dos Estudantes (DCE). Nos centros acadêmicos havia muito medo”, instiga Serjão.

O cenário era de desolação, conforme ele conta. Não havia mais jornais, grupos de teatros, cineclubes. Não havia atividade estudantil. “Havia restado o receio. Que era real”, expõe. No primeiro semestre de 1970, dois militares circularam na ECA com um preso político. O professor do Departamento de Ciência e Informação, Luiz Milanesi, foi testemunha. “Parou a viatura, em frente a escola. Uma C14. Desceram os dois fortões, acompanhados de uma pessoa muito machucada“, detalha o militante.

Com as demissões dos docentes da USP, foram colocadas pessoas da direita em cargos chaves da universidade. “Na ECA chegou uma senhora italiana chamada Helda Bullota Barraco”, conta José Marques de Melo.

De acordo com Marques de Melo, Helda era uma das sucessoras do fascismo. Ela apareceu com um suposto certificado de livre-docência em italiano, língua na qual tinha a laura de doutora. “Só que, naquela época, o título de doutor na Itália correspondia ao que consideramos hoje a graduação”, aponta. Ele conta que ela era ligada ao reitor Manuel Nunes Dias.

Nunes Dias foi indicado à diretoria da Escola de Comunicação e Artes pelo integralista Miguel Reale, que assumiu a direção da USP com o golpe militar. “E todos os certificados de Helda foram acolhidos pela universidade sem questionamento”, lembra o professor emérito.

O que é o Arquivo Edgar Leurenroth, que hoje fica na Unicamp, começou na ECA, por iniciativa de Marques de Melo. Na época, se chamava Museu da Imprensa Júlio de Mesquita Filho . Contudo, a perseguição implacável de Helda colocou o legado em risco durante a ditadura militar.

“Ela fez uma denúncia. Disse que havia visto publicações subversivas. Os jornais que ela chamava de Eslavos. Esses jornais, eu recebi da sociedade norte-americana de leitores de jornais. Meu amigo, o professor Raymond Nixon, gostou muito do nosso trabalho e fez um trabalho junto à essa associação. Essa senhora só viu os jornais eslavos, publicações subversivas perigosíssimas”, ironiza.

Assim, os arquivos do que era o museu foram incinerados. Sorte que alguns professores sensatos intercederam e salvaram parte do material, hoje reunido em Campinas. A Unicamp resolveu homenagear Leuenroth, que foi um dos pioneiros do jornalismo brasileiro e um notável anarcossindicalista.

Marques de Melo sofreu um processo em razão do decreto-lei 477, que proibia quem fosse considerado subversivo de fazer parte do ensino público. Foi condenado por uma apostila da matéria A Técnica do Lead, que chegou à embaixada alemã. O motivo era um recorte, feito pelos alunos da disciplina, sobre o assassinato do estudante Edson Luís de Souza pelos militares.

“Alguém abriu a apostila, achou que era um trabalho de denegrir a imagem do Brasil no exterior”

A organização dos alunos e o rigor do PCB

“Existiam várias organizações políticas nas universidades. Algumas muito mais barulhentas e radicais que o PCB. Mas, os comunistas tentavam organizar a população para fins eleitorais. Isso o regime não permitia”, observa Alice Mitika.

Foi nessa USP que chegou Sérgio. Em 69, ele foi aprovado no primeiro vestibular para a ECA, no qual os alunos tinham de escolher sua habilitação já no vestibular. Antes, se prestava a prova para a Escola de Comunicações Culturais, e depois de um ciclo básico de dois anos se decidia a sua profissão para a vida. “Era uma esculhambação. Entrava quem não passou no direito ou na arquitetura e não sabia o que queria da vida”, comenta o entrevistado.

Então, Serjão defende que sua turma era diferente. Segundo ele, entraram pessoas determinadas. “Não aceitávamos o que chamavam de acordo de patifes”, declara. Isto é, os docentes fingiam que davam aula, os estudantes fingiam que assistiam. Passados quatro anos, saíam com o diploma.

Naquele ano, 100 alunos foram aprovados em comunicação, e surgiu também o primeiro enfrentamento com os professores. Para fugirem da responsabilidade de dar aula, os docentes escolhiam o modelo de seminários. Porém cada disciplina dividia os grupos de maneira diferente. “Falamos que não seria assim. ‘Vocês não vão nos dividir’”, narra Sérgio.

Assim, surgiram os dez grupos de estudos da ECA. “Nós chamávamos de GE. Depois a esquerda fez algo parecido e chamaram de Grupo de Trabalho, ou GT. Mas, era para trabalhar mesmo e não estudar”, brinca o jornalista. Ele conta que se dividiam de maneira a ler todos os livros da bibliografia indicada. “Os docentes passavam 80 livros de bibliografia básica, só para desorientar a gente”, relata.

“Cada uma lia pelo menos um, nos reuníamos e conversávamos. O que não tinha lido algo pegava de orelha nos encontros”, conta Sérgio. O QG de seu grupo era uma saleta na casa dos pais, projetada por ele mesmo, mostrada à reportagem. Os professores, então, tinham que explicar o que queriam ensinar. “Tirávamos eles da zona de conforto”, faz piada.

Na época, havia aulas aos sábados na ECA, porém só no primeiro horário. Além disso, na quarta havia uma janela na grade horária. Isso acontecia porque a legislação determinava um número mínimo de dias letivos, que deveriam ser distribuídos nos quatro meses de aula disponíveis no semestre, já que haviam férias.

“Fazendo toda matemática, davam uns dezessete dias de aula. Você tira os dias que os professores davam alguma exposição, e os grupos não tinham como apresentar seus seminários”, aponta Serjão.

Ele e seus colegas mudaram isso, ao propor que o segundo horário do sábado fosse disponibilizado aos alunos, para apresentarem seus trabalhos e que os professores fossem obrigatoriamente. “Os docentes ficaram em choque quando viram alunos querendo estudar”, argumenta. Eram os potenciais da organização estudantil, de acordo com o jornalista.

Sérgio lembra, que na época, o CALC se chamava Diretório Acadêmico 9 de julho, em razão do decreto-lei 0228, que regulamentava – censurava para os mais francos – as organizações estudantis. “O Ciro Marcondes, professor do CJE, era o presidente, e propôs a mudança do nome para Centro Acadêmico Lupe Cotrim. Mas, a gestão dele não era referenciada, ele tocava as coisas basicamente sozinho. No fim, a Assembleia que avalizou o nome era composta pelos primeiro anistas”, afirma.

“A Lupe era uma mulher jovem e moderna. Dava aula de filosofia e estudava os novos autores. Os franceses de 68, o Foucault. Então, ela era muito popular entre os alunos”, rememora José Marques de Melo.

Nas eleições do final de 1970, que elegeriam o CALC de 71, Serjão e seus colegas foram finalmente eleitos. O conhecido jornalista Augusto Nunes, hoje de direita, era o presidente.

A provocação continuou. “A gente não tinha jornal laboratório. Em vista disso, o Centro Acadêmico fez o próprio material e convenceu os funcionários a imprimirem na gráfica da escola”, lembra Sérgio.

O diretor da Oboré conta que o movimento estudantil da época ganhou legitimidade agregando à rotina dos estudantes. “Trouxemos melhoras nas aulas, na vida cultural, trazendo shows e além disso debatíamos políticas. Mas estudando, para ter propriedade”, diz.

O apego à virtuosidade talvez seja uma herança dos tempos de PCB. “A idéia de proletariado estava associada à idéia de pureza moral”, aponta Zuenir Ventura na grande reportagem sobre 1968.

Embora não fale muito disso, Sérgio era conhecido por ser um grande quadro do Partido Comunista Brasileiro, dentro do meio jornalístico e político.

O Centro Acadêmico e os Jornais Alternativos

Dessas ações, surgiram jornais como A prensa, A prensinha, entre outros. Porém, o projeto de maior sucesso elaborado na ECA foi a Revista O Balão. O primeiro fanzine brasileiro surgiu do encontro de Laerte com o também cartunista Luís Gê, na primeira Semana de Editoração, organizada pelos alunos do curso junto ao Centro Acadêmico.

Laerte conta que Sérgio participava ativamente; dando pitacos. Contudo, a faceta militante fora mais importante que a conselheira, ao aglutinar as pessoas. “O Sérgio é uma pessoa magnética. Difícil alguém não ser amigo dele. Quando eu vi já estava orbitando ao seu redor”, conta a artista plástica.

A cartunista lembra que não era a pessoa mais politizada da época. Antes de entrar na ECA, ela estudou no Colégio Fernão Dias, e seu lugar de atividade era o grupo de teatro e não o grêmio. “Em meio a toda a agitação de 68, fui somente em uma passeata. Lá em frente ao Colégio de Aplicação da USP”, recorda.

“E assim cheguei à Escola de Comunicação e Artes”, comenta Laerte. Segundo a própria artista, ela sempre se identificou como uma pessoa mais libertária do que de esquerda. “Lembro que uma vez, um rapaz chamado Bernardo pediu para eu desenhar um retrato do Che (Guevara). E desenhei na inocência. Não entendia o risco daquilo”, diz.

Esse apreço pelo desenho e pela liberdade de se expressar fez Laerte ilustrar as edições do centro acadêmico, como A Prensa e A Prensinha. O próprio logo da entidade da ECA foi desenhado pela artista. “Isso lá no final de 71, 72”, descreve ela.

E nos vais e vens pela ECA, e também com Sérgio, a revista Balão aconteceu no Departamento de Jornalismo e Editoração. O material era feito por diversas pessoas. Passaram pela redação de O Balão mais de 70 artistas. O material era impresso nas gráficas da Escola e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU).

Sérgio lembra que pela publicação passaram grandes nomes, além de Laerte e Luís Gê. “Paulo Caruso, Chico Caruso, Maringoni, etc…”, enumera. Apesar do sucesso de O Balão, o impresso era muito criticado dentro da cúpula do PCB. “Consideravam um movimento irracionalista”, aponta a cartunista.

E segundo ela, foi Serjão que traçou esse debate, defendendo a importância de entender os costumes do tempo.

Sérgio aponta que o sucesso da publicação deixou os envolvidos conhecidos na época, chegando aos olhos dos trabalhadores. E, no período de repressão, havia uma necessidade de articulação da comunicação dos sindicatos.

Então, da procura do Sindicato dos Têxteis e da disposição de Sérgio Gomes, Laerte Coutinho, Paulo Sérgio Markun, Diléa Frate, e alguns outros ecanos, surge a chance de ter um contato direto com o trabalhador. E deu uma dica do segredo que descobriram.

“Dificilmente um trabalhador faz um pensamento abstrato. (…) O trabalhador lida com o pensamento analítico. Faz uma piada, fala de uma passagem bíblica. Tem um desenvolvimento e uma moral. (…) Na universidade, as pessoas tem esse jeito arrevesado de dizer as coisas. Tem jornalista que precisa ser decifrado.”

Seis anos depois, acontece a Oboré. Uma referência ao jornal da Escola de Sérgio. Mas, justamente, na hora de falar de Oboré e Repórter do Futuro, de grandes feitos como o funeral de Alexandre Vannucchi Leme, que Serjão ficou inquieto. Queria falar com os calouros que assistiam a entrevista do outro lado da placa de vidro. “Não sei se essa barreira está me impedindo de me comunicar com eles”, reclamou.

E, sinceramente, registros da Oboré e do Repórter do Futuro existem muitos, feitos por gente bem mais qualificada que essa reportagem. Seja no site das instituições citadas, ou em livros vários, como o de Bernardo Kucinski, ou até no endereço virtual da ECA. Sérgio Gomes quis falar com os alunos da importância de ter um bom curso.

A trajetória oficial do CALC de Serjão acaba durante a grande greve de 1975, na USP. O Centro Acadêmico, do qual Sérgio era da diretoria, foi tomado pelo conselho de greve, liderado por José Américo Dias, hoje deputado estadual. “Um agitador”, de acordo com a professora Alice Mitika. “Uma história mal contada”, alega o comunista.

O período foi marcado por um grande recrudescimento. Sérgio e alguns de seus companheiros foram presos e sujeitos a um passado sombrio. O funeral de Vladimir Herzog, que veio a seguir, foi uma tragédia e um marco de mudança.

O valor do melhor curso de jornalismo do Brasil

“Essa divisão com o público é um incômodo! A situação política no país, a crise na universidade, tudo isso guarda semelhanças com o que ocorreu lá atrás. Corro o risco de ficar cagando regra”, resmungou Sérgio.

O jornalista lembrou de uma iniciativa da Oboré em 2007 para problematizar. As contas da iniciativa Cidade do Sol visita a Cidade Universitária: viemos ver o que é nosso estimam que os moradores de Heliópolis contribuem cerca de 1,9 milhões à USP. Segundo Serjão, um custo semelhante ao do curso de jornalismo da universidade.

“A maior parte das pessoas, inclusive os que estão aqui, não sabe de onde vem esse dinheiro”, criticou o entrevistado. Ele afirma que jornalismo se faz com problemas. “Se os estudantes de jornalismo não sabem onde vivem, como vão falar o que está errado?”, pergunta.

Foi assim que surgiu o Repórter do Futuro. “90% dos alunos da época morava em um raio de sete quilômetros da Avenida Paulista. Como fazer jornalismo?”, questiona. Então, a gente identificava o que os alunos consideravam os principais problemas da cidade e trazíamos os especialistas de cada assunto.

Isso aconteceu quando Sérgio foi professor da ECA entre 76 e 82. “Foi o pré-repórter do futuro”. Ele conta que saiu porque nesse período de seis anos não houve nenhuma reunião de coordenação pedagógica. “Algo que não acontece aqui há 37 anos”.

Sérgio viveu uma geração que questionou. Seja o regime. Seja a Escola de Comunicação e Artes. Seja as contradições do próprio partido no qual militaram.

Segundo a professora Mitika, foi um movimento estudantil que revelou grandes jornalistas e “agitadores”.

“O Augusto Nunes, apesar de ter mudado de lado era uma figura brilhante. O Mário Sérgio Conti, além de um militante radical, era um excelente aluno. Hoje está no Globo News e na Folha.”, dá exemplos, fora Sérgio, a professora.

“Opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos” é o primeiro dever de qualquer jornalista, segundo o Código de Ética do Jornalista Brasileiro.

Sérgio viveu uma geração que, além de pensar qual era a manchete daquela semana, questionou um Estado Autoritário. Uma Ditadura Militar.

Por José Carlos Ferreira e Leonardo Lopes